Pendant près d’un mois, à compter du 11 février, marquant la Journée internationale des femmes et des filles de science, jusqu’au 8 mars, date à laquelle est célébrée la Journée internationale des droits des femmes, huit portraits de femmes astronomes ayant œuvré "pour" ou "avec" l’Observatoire de Paris ces trois derniers siècles seront publiés sur le fil.

Découvrez le portrait de la sixième femme de cette collection :

Lucie ou Marguerite Roumens, épouse d’Azambuja (1898 – 1985)

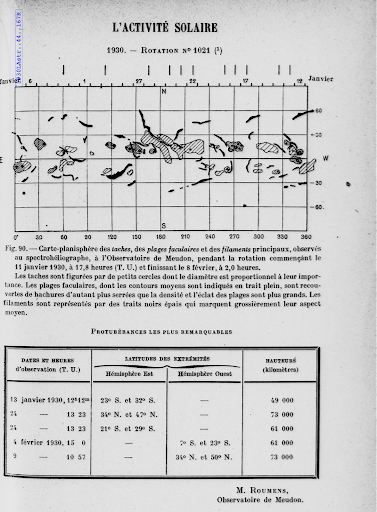

Marguerite Roumens est une spécialiste de l’activité solaire et des mesures spectroscopiques. Elle travailla à partir de 1925 à l’exploitation du spectrohéliographe de l’observatoire de Meudon.

Suite à l’obtention de son baccalauréat en sciences mathématiques en 1918 à Paris, Lucie Roumens enseigne à l’école française de Spire en Allemagne de 1920 à 1923. Elle est ensuite embauchée à mi-temps à l’École polytechnique par Pérot pour mesurer des spectres du Soleil. C’est d’ailleurs notre étoile qui sera son principal objet d’étude au cours de sa carrière. En 1924, elle est nommée à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) en tant qu’assistante au laboratoire de l’Observatoire de Paris, section de Meudon. En parallèle, elle suit les cours de l’École supérieure d’optique. Elle est encouragée à passer une licence de sciences mathématiques qu’elle obtient en 1928. À la mort de Pérot en 1925, elle travaille avec Grenat sur des observations du Soleil avec le spectrohéliographe de l’observatoire de Meudon. Elle est nommée assistante le 1er mai 1932 en remplacement de Raymonde Chevallier, et l’année suivante elle est nommée officier d’académie, distinction conférée par le ministère de l’Instruction publique. Elle devient aide-astronome le 1er décembre 1937 en remplacement de

Maneng. Elle participe à l’expédition d’éclipse de Khartoum en 1952.

| Les portraits précédents : |

Le projet Femmes Astronomes à l’Observatoire de Paris

À l’initiative du groupe de travail égalité entre les femmes et les hommes, et avec le soutien de la présidence de l’Observatoire de Paris-PSL, un comité de chercheuses et de chercheurs, d’étudiantes et de doctorantes a été constitué pour mettre en lumière les travaux des femmes astronomes qui, autant que leurs collègues masculins, ont contribué à l’histoire scientifique de l’établissement. Ces femmes sont souvent restées dans l’ombre de la sphère privée, ne co-signant que rarement la publications de leurs propres résultats, ou cantonnées dans un rôle d’assistante ou de secrétaire scientifique, avant d’obtenir enfin le statut reconnu d’astronome au début du XXe siècle.

Outre une première manifestation sous forme de quelques publications web et Twitter à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science 2023, le projet prévoit la constitution d’un fond documentaire, la rédaction de contenus wikipédia pour décrire les travaux des nombreuses femmes astronomes qui ont travaillé avec l’institution, et à terme une installation sous forme de galerie de portraits, exposée dans les bâtiments de l’établissement.

Participent à ce projet Romane Cologni, Lucie Cros, Léa Griton, Mathilde Malin, Rhita-Maria Ouazzani et Gilles Theureau.