Pendant près d’un mois, à compter du 11 février, marquant la Journée internationale des femmes et des filles de science, jusqu’au 8 mars, date à laquelle est célébrée la Journée internationale des droits des femmes, huit portraits de femmes astronomes ayant œuvré "pour" ou "avec" l’Observatoire de Paris ces trois derniers siècles seront publiés sur le fil.

Découvrez le portrait de la troisième femme de cette collection :

Marie-Jeanne (dite Amélie) Lefrançois-de Lalande (1768–1832)

Astronome et calculatrice française. Marie Jeanne De Lalande est connue pour ses catalogues de positions précises d’étoiles et ses éphémérides, indispensables pour les calculs de position en mer.

Marie Jeanne Harlay est la fille d’un couple d’instituteurs, Jean François Harlay et Anne Elisabeth Cany. En 1788, elle épouse Michel Lefrançois de Lalande, cousin issu de germain de Jérôme Lalande (Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande). Les jeunes mariés s’installent auprès de Lalande au Collège royal (futur Collège de France).

Très vite elle collabore avec son époux et Jérôme Lalande à l’observation et la réduction des étoiles qui constitueront l’Histoire céleste française publiée par Joseph Jérôme Lalande à partir de 1801. Elle devait en particulier corriger les positions observées des effets de la réfraction, de la nutation, de l’aberration annuelle et de la précession pour fixer les positions au 1er janvier 1790.

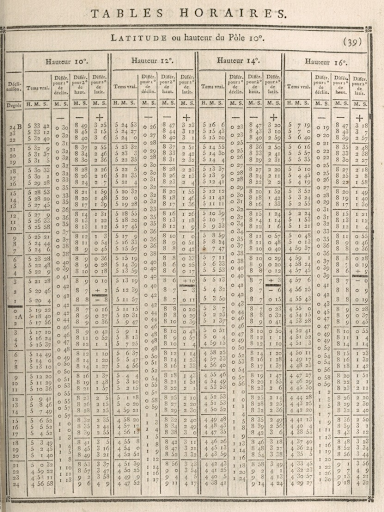

Elle a notamment calculé les Tables horaires de la marine publiées dans Abrégé de navigation historique théorique et pratique avec tables horaires (1793) de Jérôme Lalande. Ces tables permettent aux marins de déterminer leur position en mer en calculant la hauteur du Soleil et des étoiles. Elles valent à Jérôme Lalande une des médailles que le Lycée des Arts décerne aux savants et aux artistes distingués.

Au fur et à mesure de leur observation et réduction, ces étoiles étoffent également les éphémérides annuelles publiées de 1794 à 1806 dans la Connaissance des temps (publication périodique de l’observatoire de Paris depuis 1679). En 1799, elle établit un catalogue de 10 000 étoiles.

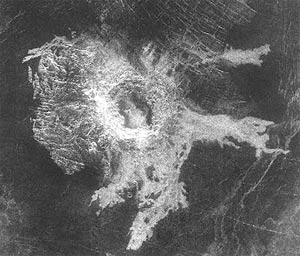

Le cratère De Lalande sur Vénus est nommé ainsi en son honneur.

| Les portraits précédents : |

Le projet Femmes Astronomes à l’Observatoire de Paris

À l’initiative du groupe de travail égalité entre les femmes et les hommes, et avec le soutien de la présidence de l’Observatoire de Paris-PSL, un comité de chercheuses et de chercheurs, d’étudiantes et de doctorantes a été constitué pour mettre en lumière les travaux des femmes astronomes qui, autant que leurs collègues masculins, ont contribué à l’histoire scientifique de l’établissement. Ces femmes sont souvent restées dans l’ombre de la sphère privée, ne co-signant que rarement la publications de leurs propres résultats, ou cantonnées dans un rôle d’assistante ou de secrétaire scientifique, avant d’obtenir enfin le statut reconnu d’astronome au début du XXe siècle.

Outre une première manifestation sous forme de quelques publications web et Twitter à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science 2023, le projet prévoit la constitution d’un fond documentaire, la rédaction de contenus wikipédia pour décrire les travaux des nombreuses femmes astronomes qui ont travaillé avec l’institution, et à terme une installation sous forme de galerie de portraits, exposée dans les bâtiments de l’établissement.

Participent à ce projet Romane Cologni, Lucie Cros, Léa Griton, Mathilde Malin, Rhita-Maria Ouazzani et Gilles Theureau.