Pendant près d’un mois, à compter du 11 février, marquant la Journée internationale des femmes et des filles de science, jusqu’au 8 mars, date à laquelle est célébrée la Journée internationale des droits des femmes, huit portraits de femmes astronomes ayant œuvré "pour" ou "avec" l’Observatoire de Paris ces trois derniers siècles seront publiés sur le fil.

Découvrez le portrait de la deuxième femme de cette collection :

Louise Dupiery (1746-1830)

Astronome et calculatrice et savante reconnue, elle partage son temps entre calculs astronomiques, études des insectes et des plantes, rédaction de tables en chimie, dessins de plantes et d’insectes.

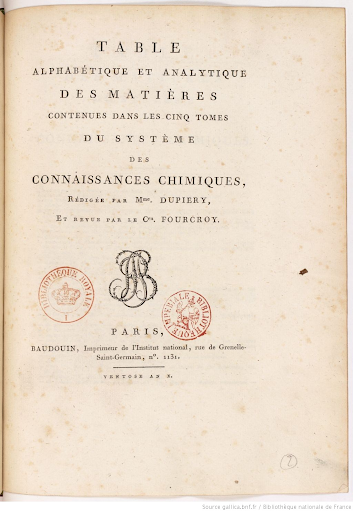

En 1779, Louise Dupiery rencontre Jérôme Lalande, avec qui elle étudie l’Astronomie et devient rapidement son assistante scientifique, participant aux calculs d’éphémérides aux côtés de ses collègues masculins, encadrant l’équipe en son absence et relisant certains de ses manuscrits avant publication. Elle publie notamment dès 1782 une Explication des tables de la durée du jour et de la nuit, qui est reprise en 1783 dans les Ephémérides des mouvements célestes (t. 8), sous la direction de Lalande. On lui doit de nombreux ouvrages impliquant la collecte de données astronomiques, dont des tables des effets de la réfraction pour la latitude de Paris, ainsi que des calculs d’éclipse et du mouvement de la Lune. En 1788 Louise Dupiery succède à Nicole-Reine Lepaute à l’Académie des Sciences de Béziers, puis devient en 1789 la première femme Professeur à l’Université de la Sorbonne, avec un cours d’astronomie « pour les dames ». Entre 1800 et 1801, elle co-rédige avec Antoine-François Fourcroy La Table alphabétique et analytique du système des connaissances chimiques, publiée en 1801.

| Le portrait précédent : Nicole-Reine Lepaute (1723-1788) |

Le projet Femmes Astronomes à l’Observatoire de Paris

À l’initiative du groupe de travail égalité entre les femmes et les hommes, et avec le soutien de la présidence de l’Observatoire de Paris-PSL, un comité de chercheuses et de chercheurs, d’étudiantes et de doctorantes a été constitué pour mettre en lumière les travaux des femmes astronomes qui, autant que leurs collègues masculins, ont contribué à l’histoire scientifique de l’établissement. Ces femmes sont souvent restées dans l’ombre de la sphère privée, ne co-signant que rarement la publications de leurs propres résultats, ou cantonnées dans un rôle d’assistante ou de secrétaire scientifique, avant d’obtenir enfin le statut reconnu d’astronome au début du XXe siècle.

Outre une première manifestation sous forme de quelques publications web et Twitter à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science 2023, le projet prévoit la constitution d’un fond documentaire, la rédaction de contenus wikipédia pour décrire les travaux des nombreuses femmes astronomes qui ont travaillé avec l’institution, et à terme une installation sous forme de galerie de portraits, exposée dans les bâtiments de l’établissement.

Participent à ce projet Romane Cologni, Lucie Cros, Léa Griton, Mathilde Malin, Rhita-Maria Ouazzani et Gilles Theureau.