Pendant près d’un mois, à compter du 11 février, marquant la Journée internationale des femmes et des filles de science, jusqu’au 8 mars, date à laquelle est célébrée la Journée internationale des droits des femmes, huit portraits de femmes astronomes ayant œuvré "pour" ou "avec" l’Observatoire de Paris ces trois derniers siècles seront publiés sur le fil.

Découvrez le portrait de la quatrième femme de cette collection :

Dorothéa Klumpke (1861-1942)

Première femme docteur ès sciences, elle a dirigé le Bureau des mesures de l’Observatoire de Paris entre 1892 et 1901. Elle a participé activement au projet Carte du Ciel et s’est intéressée à l’étude morphologique des nébuleuses.

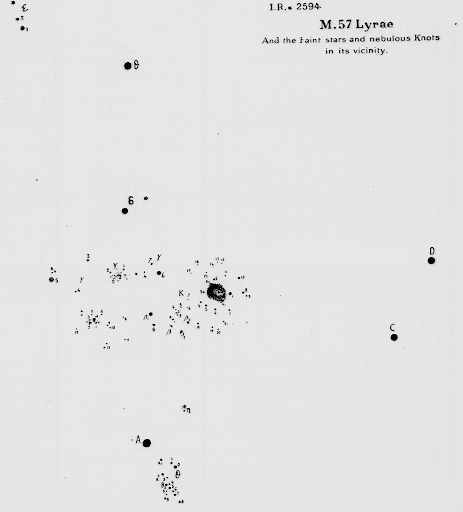

Née à San Francisco, Dorothéa Klumpke obtient une licence de mathématiques et astronomie à la Sorbonne en 1886 et deviendra en 1893 la première femme docteur ès sciences, avec une thèse sur les anneaux de Saturne. En 1887, elle rejoint le projet Carte du Ciel à l’Observatoire de Paris, où elle est chargée de mesures de coordonnées d’étoiles sur plaques photographiques. Elle deviendra quelques années plus tard la directrice du Bureau des Mesures (1892-1901), à la tête d’une équipe de femmes « calculatrices ». Elle est l’autrice de nombreuses revues, couvrant tous les champs de l’astronomie, et d’articles en histoire des sciences, notamment sur la place des femmes. Prolongeant les travaux de son époux Isaac Roberts, elle a étudié les faibles nébulosités dans les régions externes de Messier 57 (1913) et la structure interne de la nébuleuse HI 79 Ursae Majoris (1914) ; elle a également publié le catalogue des nébuleuses observées avec le télescope de 20’’ de Kennesee (1922) et « l’Atlas d’Isaac Roberts de 52 régions servant de guide aux champ d’Herschel » (1929).

| Les portraits précédents : |

Le projet Femmes Astronomes à l’Observatoire de Paris

À l’initiative du groupe de travail égalité entre les femmes et les hommes, et avec le soutien de la présidence de l’Observatoire de Paris-PSL, un comité de chercheuses et de chercheurs, d’étudiantes et de doctorantes a été constitué pour mettre en lumière les travaux des femmes astronomes qui, autant que leurs collègues masculins, ont contribué à l’histoire scientifique de l’établissement. Ces femmes sont souvent restées dans l’ombre de la sphère privée, ne co-signant que rarement la publications de leurs propres résultats, ou cantonnées dans un rôle d’assistante ou de secrétaire scientifique, avant d’obtenir enfin le statut reconnu d’astronome au début du XXe siècle.

Outre une première manifestation sous forme de quelques publications web et Twitter à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science 2023, le projet prévoit la constitution d’un fond documentaire, la rédaction de contenus wikipédia pour décrire les travaux des nombreuses femmes astronomes qui ont travaillé avec l’institution, et à terme une installation sous forme de galerie de portraits, exposée dans les bâtiments de l’établissement.

Participent à ce projet Romane Cologni, Lucie Cros, Léa Griton, Mathilde Malin, Rhita-Maria Ouazzani et Gilles Theureau.