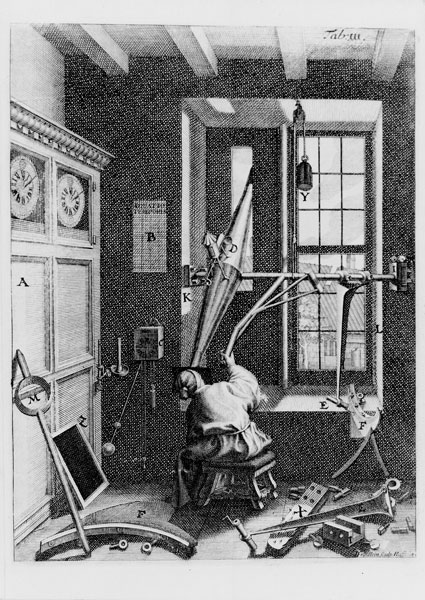

En Europe, le premier instrument méridien est dû à l’astronome danois Roemer, instrument original auquel il donne le nom de Rota Meridiana. L’observation d’un astre au dessus de l’horizon fournit sa hauteur, complément de sa distance zénithale (distance angulaire qui la sépare de la verticale du lieu). Cette hauteur est maximale lorsque l’astre franchit le méridien.

Planche illustrée tirée de Peder Horrebow, Basis astronomiae sive astronomiae pars mechanica […]. - Havniae : apud D viduam beati Hieron. Christiani Paulli, 1735.

Tandis que les secteurs à lunette devenaient de plus en plus grands grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la métallurgie durant le XVIIIe siècle, jusqu’aux grands quarts-de-cercle muraux du constructeur anglais John Bird dont l’Observatoire de Paris conserve deux exemplaires, des instruments issus de la Rota Meridiana voyaient le jour.

Cercles méridiens et lunettes des passages

D’un côté des instruments du type lunette des passages - déterminant le temps de passage de l’astre au méridien - apparaissent, le plus souvent de petite taille et d’autant plus précis. De l’autre côté les secteurs évoluaient vers le cercle méridien, cercle entier muni d’une lunette, mobile autour de son centre et fournissaient, par la lecture des graduations de son limbe, la distance zénithale donc la hauteur de l’astre.

En associant cercle et instrument des passages, on obtient ce qui est, de nos jours, communément appelé instrument méridien.

Au fil d’argent ou d’araignée unique des anciens secteurs, permettant de noter l’instant du passage au méridien à l’horloge associée, les constructeurs ont su, grâce à l’avènement de l’électricité, munir le réticule de l’oculaire de fils verticaux, un contact se faisant lorsqu’un fil mobile parcourant le champ coïncide avec chacun d’entre eux. Le contact s’enregistre alors sur un chronographe à plume, imprimant une trace sur une bande de papier paraffiné.

Lectures multiples et chronographes

Dix ou vingt tels contacts conduisent, par leur moyenne, à l’instant du passage au méridien. Dans le même temps, un autre observateur effectue la lecture des deux cercles gradués associés à la lunette. A la lecture unique des premiers instruments de ce type s’est substituée une lecture moyenne de multiples microscopes micrométriques à l’un puis à l’autre de deux cercles.

L’instrument méridien dit du jardin, dans les textes de ses débuts, est dû à la générosité du banquier Raphaël Bischofscheim qui l’a offert à l’Observatoire de Paris du temps de Le Verrier. Il a servi à la ré-observation des étoiles du catalogue de Lalande de 50000 étoiles, puis à différents programmes internationaux. Le dernier en date a été pour le catalogue AGK3 que l’Observatoire a été le premier à terminer pour la partie du ciel qui lui était attribué. Il a été relayé par l’instrument méridien automatique de l’observatoire de Bordeaux suivi du satellite astrométrique Hipparcos.