Des mesures faites à l’Observatoire de Bordeaux et au Brésil dans les mois qui précédèrent le phénomène de juillet 2005 ont permis d’obtenir une précision astrométrique de l’ordre de 20 mas, montrant que l’occultation pouvait être visible de plusieurs gros télescopes au Chili, ainsi que de télescopes plus petits au Brésil, Paraguay, Uruguay et Argentine (Figure 1).

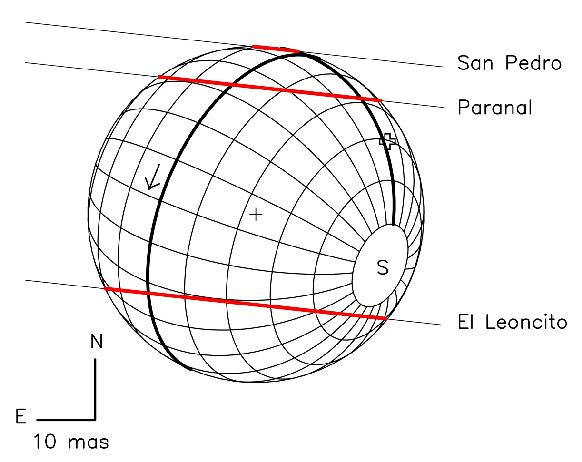

L’équipe de l’Observatoire de Paris a ainsi pu recueillir des données du site de Paranal, obtenues avec la caméra d’optique adaptative NACO sur le VLT "Yepun", de 8.2-m de diamètre (Figure 2). Des données ont également été obtenues du site de Cerro El Leoncito en Argentine avec le télescope de 2.15-m "Jorge Sahade", et de San Pedro de Atacama (Chili) avec le télescope amateur italien "Campo Catino Austral Telescope", de 50 cm de diamètre.

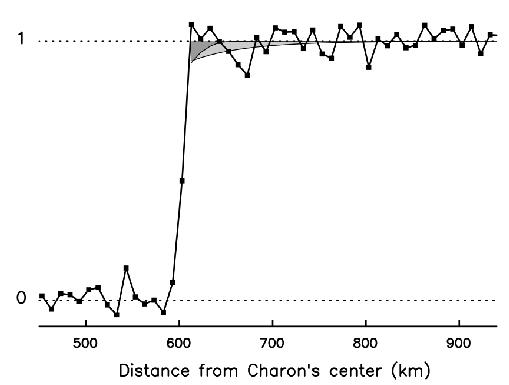

Le chronométrage précis de l’occultation dans ces trois sites a permis de reconstituer les "cordes" d’occultation avec des précisions d’une fraction de seconde, correspondant à quelques km au niveau de Charon (Figure 3). Il a alors été possible de déterminer le rayon de Charon, R= 603.6 km avec une barre d’erreur formelle de l’ordre de +/- 1.4 km. Cette barre d’erreur doit être augmentée à environ +/- 5 km compte tenu de la présence de possibles reliefs à la surface du satellite, et d’un éventuel aplatissement de ce dernier.

La mesure de la taille de Charon pourrait avoir un "effet domino" sur la détermination de la taille (et donc la densité) de Pluton, ainsi que sur la structure de son atmosphère. En effet, on peut maintenant réanalyser les "phénomènes mutuels" (éclipses et occultations) de Pluton et Charon observés dans les années 1980 en fixant la valeur du rayon de Charon à sa valeur désormais mesurée par occultation, et en fixant le rayon orbital du satellite à sa valeur mesurée par le télescope spatial Hubble. On n’a alors qu’un paramètre libre, le rayon de Pluton, qui peut être déduit avec beaucoup plus de précision. Ce rayon pourra lui-même contraindre les modèles atmosphériques de Pluton, et discriminer entre les modèles qui incluent la présence de brumes et/ou d’une couche convective, et ceux qui prévoient au contraire une atmosphère transparente avec une brutale couche d’inversion près de la surface. Cette occultation a enfin été l’occasion de fournir une limite supérieure à une atmosphère de Charon. Par exemple, nous pouvons donner une limite supérieure de 110 nanobar à la surface de Charon pour une éventuelle atmosphère isotherme d’azote. Cette limite descend à 15 nanobar s’il s’agit d’une atmosphère de méthane, une valeur mille fois plus faible que la pression atmosphérique à la surface de Pluton (Figure 4).

Référence

B. Sicardy, A. Bellucci,E. Gendron,F. Lacombe,S. Lacour, J. Lecacheux, E. Lellouch, S. Renner, S. Pau, F. Roques, T. Widemann, F. Colas, F. Vachier, N. Ageorge, O. Hainaut, O. Marco, W. Beisker, E. Hummel, C. Feinstein,H. Levato, A. Maury, E. Frappa, B. Gaillard, M. Lavayssière, M. Di Sora, F. Mallia, G. Masi, R. Behrend, F. Carrier, O. Mousis, P. Rousselot, A. Alvarez-Candal, D. Lazzaro, C. Veiga, A.H. Andrei, M. Assafin, D.N. da Silva Neto, R. Vieira Martins, C. Jacques, E. Pimentel, D. Weaver, J.-F Lecampion, F. Doncel, T. Momiyama, G. Tancredi : "Charon’s size and upper limit on the atmosphere from a stellar occultation" Nature, 5 Janvier 2006