Dans ces systèmes, une « naine blanche », étoile extrêmement dense, aspire par gravitation la matière d’une seconde étoile voisine qui émet alors un rayonnement très énergétique lorsqu’elle atteint la surface de l’étoile dense. Pour reproduire ces phénomènes en laboratoire, les chercheurs ont utilisé le laser de puissance Orion basé au Royaume-U ni qui leur a permis de vaporiser une cible millimétrique sur un temps très court (un milliardième de seconde) pour créer des phénomènes équivalents à ceux qui se produisent aux pôles d’une naine blanche.

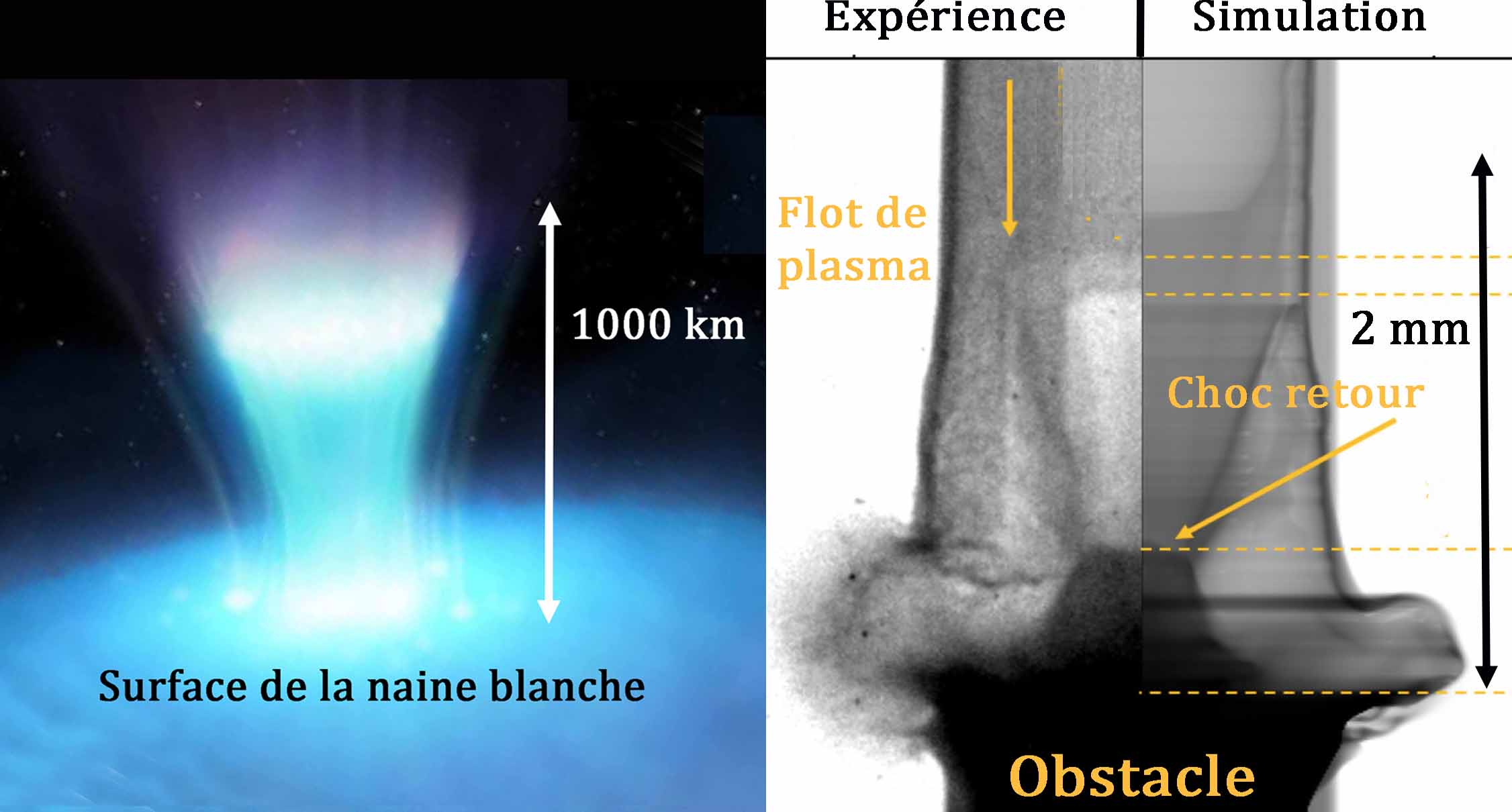

Les naines blanches, des étoiles qui possèdent une densité extrême et souvent un champ magnétique important, peuvent parfois absorber la matière d’une étoile compagnon. Cette matière est alors concentrée et aspirée par la naine blanche au niveau du pôle magnétique de celle-ci, formant des colonnes d’accrétion de 100 à 1 000 km. Ces zones sont beaucoup trop petites pour être accessibles directement aux télescopes. Pour étudier les phénomènes physiques qui se déroulent au niveau du pôle magnétique de la naine blanche, les chercheurs ont voulu les reproduire en laboratoire.

Pour cela, ils ont concentré, pendant un milliardième de seconde, toute l’énergie du laser Orion sur une surface de quelques millimètres carrés. Ils ont pu ainsi générer un flot de plasma se déplaçant à la vitesse de 200 km/s qui en s’écrasant sur un obstacle en acier mime les phénomènes qui se produisent à la surface de la naine blanche. En utilisant un second faisceau laser, ils ont pu sonder par radiographie X la dynamique de la colonne d’accrétion. Cette expérience, qui constitue une première

mondiale, a permis de reconstituer en laboratoire une maquette d’objet astrophysique.

Mieux comprendre les naines blanches et leur dynamique est important pour les astrophysiciens et les cosmologistes. Elles pourraient en effet être les précurseurs des supernovæ (explosions d’étoile), les objets célestes utilisés notamment pour mesurer l’expansion de l’Univers. De telles expériences pourront dans un futur proche bénéficier du laser LMJ beaucoup plus puissant.

À propos des lasers de puissance

Orion est un laser basé au Royaume-Uni, sous le pilotage de l’Atomic Weapons Establishment (AWE). Il combine 10 faisceaux à pulsation « longue » (échelle de la nanoseconde, 10-9 s) et deux faisceaux ultra-brefs (inférieurs à la picosecondes, 10-12 s). De telles expériences, initiées il y a quelques années sur l’installation Luli2000 (Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses) à l’École Polytechnique, pourront dans un futur proche bénéficier des lasers LMJ et Petal, beaucoup plus puissants. L’installation LMJ-Petal (en Gironde) est pilotée par le CEA et combinera les 176 faisceaux du Laser Mégajoule au faisceau petawatt Petal.

Les laboratoires impliqués sont :

- Astrophysique, Interprétation, Modélisation (AIM, CEA/Université Paris Diderot/CNRS) ;

- Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses (LULI, CNRS/École polytechnique/UPMC/CEA) ;

- Laboratoire Univers et Théories (LUTH, CNRS/Université Paris Diderot/Observatoire de Paris) ;

- La direction des applications militaires du CEA, DAM-DIF.

Références

Cross, J. E. et al., Laboratory analogue of a supersonic accretion column in a binary star system. Nat.

Commun. 7:11899 doi : 10.1038/ncomms11899 (2016)

![<multi>[fr]pdf[en]pdf</multi>](IMG/gif/pdf.gif)