Les météorites, témoins du passé du Système solaire

Véritables archives célestes, les météorites sont des fragments d’astéroïdes qui nous permettent de remonter le fil du temps jusqu’aux origines du Système solaire. Parmi elles, les chondrites carbonées occupent une place à part. Issues d’astéroïdes riches en carbone - comme Ryugu et Bennu, récemment explorés par les missions Hayabusa2 et OSIRIS-REx- ces météorites renferment des indices précieux sur l’origine de l’eau sur Terre et les processus à l’origine des premières briques du vivant.

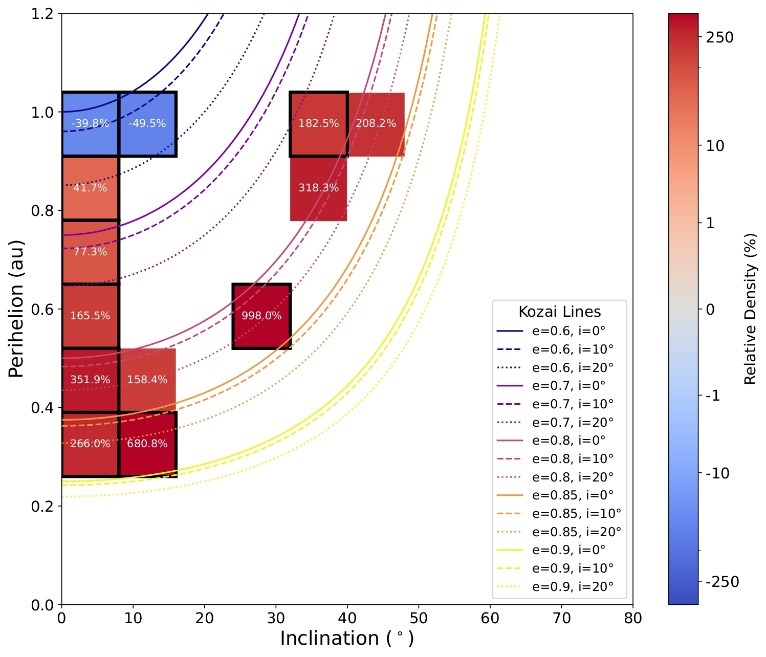

D’après les modèles actuels, une large majorité des météoroïdes – ces objets avant qu’ils ne pénètrent l’atmosphère – devrait être de nature carbonée. En effet, ils proviennent pour la plupart de la ceinture d’astéroïdes, une région réputée pour abriter des corps riches en carbone. Il serait donc logique de retrouver une proportion importante de chondrites carbonées parmi les météorites tombées sur Terre.

| Pourtant, l’étude révèle que seulement environ 4 % des météorites récupérées sont des chondrites carbonées ; un écart frappant avec les modèles traditionnels. |

Quand le Soleil et l’atmosphère terrestre agissent comme un double filtre

Pour résoudre ce paradoxe, l’équipe de chercheurs internationaux menée par Patrick Shober, chercheur au LTE (Laboratoire Temps Espace) de l’Observatoire de Paris - PSL a analysé presque 8000 impacts de météorites et 500 chutes potentielles de météorites, en exploitant les données recueillies par 19 réseaux mondiaux de caméras de surveillance photographique. Ces systèmes spécialisés enregistrent la trajectoire des petits corps rocheux lorsqu’ils pénètrent dans l’atmosphère.

Leurs travaux montrent que les météorites primitives subissent un double processus de sélection naturelle :

|

De nouvelles perspectives pour comprendre la dynamique des petits corps du Système solaire

Ces résultats ne se limitent pas à expliquer une rareté observée sur Terre : ils ouvrent aussi de nouvelles perspectives sur l’évolution des matériaux primitifs du Système solaire et leur rôle dans la formation des planètes.

En affinant notre compréhension des mécanismes qui altèrent ces corps, notamment le cycle thermique provoqué par leurs passages rapprochés du Soleil et l’altération spatiale, cette étude permet de mieux interpréter les échantillons ramenés par les missions spatiales. Elle éclaire également la manière dont des processus analogues pourraient influencer la population et la composition des petits corps dans d’autres systèmes planétaires et exoplanétaires, nous fournissant ainsi un cadre de référence précieux pour l’interprétation des observations à distance.

Cette publication illustre la place de l’Observatoire de Paris dans l’astrophysique contemporaine, comme le rappelle sa Présidente, Fabienne Casoli :

"En étudiant les météorites et les petits corps du système solaire, les astronomes cherchent à mieux comprendre l’histoire de la Terre et des planètes, mais aussi celle des planètes extrasolaires. L’Observatoire de Paris - PSL continue d’affirmer son rôle moteur dans ces thématiques de recherche, en s’appuyant sur la théorie, les simulations numériques, et des programmes structurants comme FRIPON, SPHERE+, MICADO, PLATO, JUICE, MMX-MIRS et ENVISION.”

À propos de l’Observatoire de Paris - PSL

Fondé en 1667, l’Observatoire de Paris - PSL est depuis près de 360 ans un centre d’innovation et de découvertes en astronomie. Fort de 750 chercheurs et enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, l’établissement mène sur ses 3 campus – Paris, Meudon et Nançay - des recherches en astrophysique, physique, ingénierie et métrologie du temps et de l’espace. Ses travaux associent théorie, numérique, expérimentation, observations au sol et dans l’espace, et développement instrumental. L’Observatoire de Paris - PSL est responsable de la production du temps légal français, des éphémérides du Soleil, de la Lune et des corps du Système solaire, qui lui sont confiées par décret. IL exploite des radiotélescopes de pointe sur son site de Nançay. Il propose des formations académiques (master, doctorat), des formations pour le grand public et pour les enseignants, et des parrainages de classe. Il est membre fondateur de l’Université Paris Sciences et Lettres dont il porte le programme gradué Astrophysique.

| Lauréat du Programme Paris Region fellowship soutenu par la Région Île-de-France Ce projet a bénéficié d’un financement au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" dans le cadre de la convention de subvention Marie Sklodowska-Curie n° 945298. |

Collaboration

• Patrick M. Shober – LTE, Observatoire de Paris-PSL, Sorbonne Université, Université de Lille, LNE, CNRS

• Hadrien A.R. Devillepoix – Space Science and Technology Centre, Curtin University ; International Centre for Radio Astronomy Research, Curtin University

• Jérémie Vaubaillon – LTE, Observatoire de Paris-PSL, Sorbonne Université, Université de Lille, LNE, CNRS

• Simon Anghel – LTE, Observatoire de Paris-PSL, Sorbonne Université, Université de Lille, LNE, CNRS ; Astronomical Institute of the Romanian Academy

• Sophie E. Deam – Space Science and Technology Centre, Curtin University ; International Centre for Radio Astronomy Research, Curtin University

• Eleanor K. Sansom – International Centre for Radio Astronomy Research, Curtin University ; Space Science and Technology Centre, Curtin University

• François Colas – LTE, Observatoire de Paris-PSL, Sorbonne Université, Université de Lille, LNE, CNRS

• Brigitte Zanda – Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie, Muséum National d’Histoire Naturelle, CNRS ; LTE, Observatoire de Paris-PSL, Sorbonne Université, Université de Lille, LNE, CNRS

• Pierre Vernazza – Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Aix-Marseille Université, CNRS, CNES, LAM, Institut Origines

• Phil Bland – Space Science and Technology Centre, Curtin University