La rotation d’Uranus remise à l’heure

Déterminer la vitesse de rotation interne d’une planète géante représente un défi scientifique de taille car son atmosphère masque le cœur planétaire.

Pour y parvenir, on peut suivre la récurrence périodique de phénomènes liés au champ magnétique, qui est produit dans le cœur planétaire. Pour Uranus, une période de rotation de 17 heures, 14 minutes, 24 sec +/- 36 sec avait ainsi été obtenue par l’observation continue de 30 jours de ses émissions radio aurorales lors de survol de la planète en 1986 par la sonde Voyager 2.

C’est cette valeur qui a défini le système de longitude d’Uranus relié au champ magnétique (connu sous le nom de système III). Cependant, l’imprécision de la période de rotation a rendu le système de longitude invalide à peine quelques mois plus tard. Pour dépasser cette limite, les chercheurs ont dû repenser entièrement la méthode de mesure.

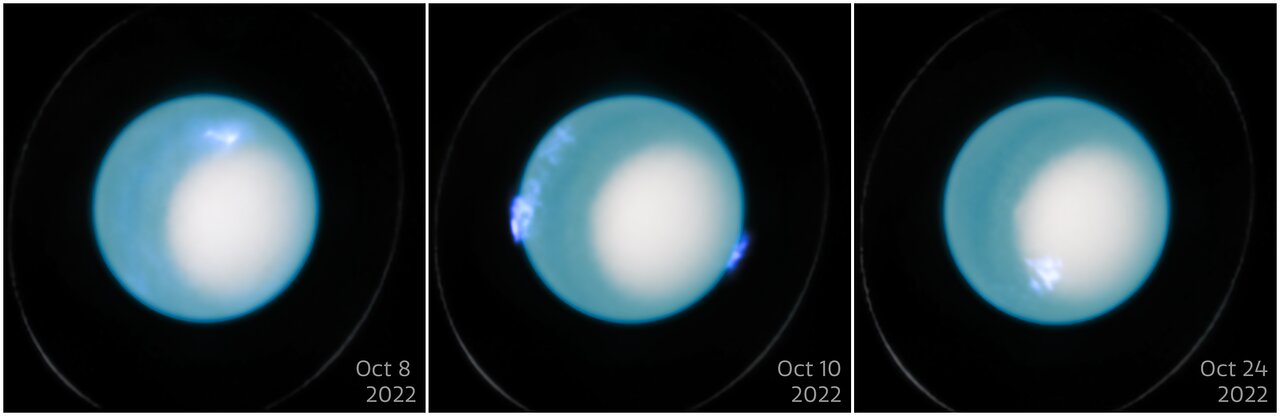

L’équipe de Laurent Lamy, astronome adjoint au LIRA (Laboratoire d’Instrumentation et de Recherche en Astrophysique) de l’Observatoire de Paris - PSL et au LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille), composée de Renée Prangé, Directrice de recherche CNRS au LIRA, et de Jérôme Berthier, astronome au LTE (Laboratoire Temps-Espace), deux laboratoires rattachés à l’Observatoire de Paris - PSL, a développé une approche innovante : utiliser les aurores ultraviolettes, observées au long cours par le télescope spatial Hubble, pour retrouver la position des pôles magnétiques afin d’en déduire la rotation interne de la planète.

Une avancée capitale pour la planétologie et l’exploration spatiale

“Cette mesure fournit une référence clé pour toute la communauté de la planétologie. Ce travail a aussi permis de retrouver la position des pôles magnétiques, perdue il y a quatre décennies. Avec notre nouveau système de longitude, nous pouvons désormais comparer des observations étalées sur un siècle, ce qui est crucial pour l’étude au long cours de la magnétosphère Uranienne et préparer de futures missions vers Uranus” explique Laurent Lamy.

De la combinaison des expertises de l’Observatoire de Paris au service du progrès scientifique

L’expertise combinée du LIRA, spécialisé, entre autres, dans l’étude des magnétosphères planétaires, et du LTE, référent national pour les calculs d’éphémérides et la modélisation du temps et de l’espace, a permis de construire un référentiel de rotation robuste et précis.

“Le LTE a participé à cette avancée sur la connaissance d’Uranus en mettant à disposition un outil de calcul d’éphémérides qui a permis la mise en œuvre de cette nouvelle méthode exploitant des observations réalisées sur le long terme. Elle nous permet à présent de fournir des éphémérides physiques d’Uranus d’une plus grande précision. A titre d’exemple une période de rotation plus longue de 28 sec implique qu’entre le survol de Voyager 2 le 24 janvier 1986 et la parution de l’article, le 7 avril 2025, Uranus a fait 9 tours de moins que ce que nous pensions. Ce gain de précision dans le calcul des éphémérides physiques d’Uranus est indispensable pour préparer les futures missions spatiales d’exploration de la planète qui fourniront à leur tour de nouvelles données.” explique Jérôme Berthier (LTE).

Pour Renée Prangé (LIRA), cette nouvelle référence ouvre une ère d’étude approfondie, y compris par le développement de modèles théoriques mieux contraints, de la magnétosphère uranienne à travers la grande variété de ses configurations géométriques par rapport au Soleil :

“Nous pourrons ainsi accéder à la structure de son champ magnétique si particulier et comprendre ses processus d’interaction avec le vent solaire pour toutes les configurations rencontrées le long de son orbite de 84 ans autour du Soleil. Ces modèles, impliquant des conditions très diverses – et fondamentalement différentes de celles observées pour les planètes traditionnelles du Système solaire – pourraient également ouvrir la voie à des études futures des interactions dans les systèmes étoile-exoplanète”

.