Pendant les vingt dernières années, il a été établi que la masse des trous noirs super-massifs dans les noyaux galactiques était proportionnelle à la masse du bulbe de la galaxie hôte, avec un rapport de l’ordre de 0,2 à 1%. Cette relation est interprétée comme une co-évolution des trous noirs avec leurs galaxies hôtes. Les quelques trous noirs connus qui font exception à cette relation sont des objets particulièrement intéressants dans le contexte de l’évolution commune entre galaxies et trous noirs.

Le cas le plus extrême jusqu’à aujourd’hui de trou noir ultra-massif est la galaxie NGC 1277, une galaxie lenticulaire compacte de masse stellaire égale à 1,2 × 1011 Mo dans le centre de l’amas de Persée, à une distance d’environ 3,8 minutes d’arc (soit 80 kpc) de la galaxie centrale de l’amas NGC 1275. En 2012, Remco van den Bosch et collaborateurs ont trouvé une masse de 1,7 × 1010 Mo pour le trou noir dans cette galaxie, en modélisant la cinématique stellaire mesurée dans les spectres à longue fente. Ce résultat a été confirmé récemment par Yıldırım et al (2015) mais avec une masse légèrement inférieure de 1,3 × 1010 Mo. Une telle masse énorme de trou noir (environ 100 fois la valeur attendue), pourrait indiquer que la masse stellaire de la galaxie a été tronquée par des processus dynamiques dus à l’environnement hostile de l’amas, après la formation du trou noir. Ce serait alors faire la lumière sur des scénarios de formation.

Cependant, la masse élevée du trou noir de NGC 1277 est controversée. La dérivation de la masse a été mise en cause par Emsellem (2013), qui propose une interprétation différente des mesures cinématiques stellaires. Les vitesses des étoiles sont souvent dominées par la dispersion et des mouvements systématiques anisotropes, ce qui complique toute analyse cinématique. Le rapport masse-luminosité des étoiles dans le centre pourrait également être renforcé, ce qui réduirait la masse du trou noir requise. Enfin une barre (orientée vers l’observateur) pourrait également produire des distorsions dans les mouvements des étoiles vers le centre.

La cinématique du gaz peut fournir un point de vue indépendant et plus clair des vitesses dans le centre de NGC 1277. En effet, le gaz est assez froid pour ne pas être dominé par la dispersion de vitesse, et un modèle sophistiqué n’est pas nécessaire pour dériver la masse comprise dans un rayon donné. Un des plus grands problèmes cependant, est que NGC1277 est une galaxie lenticulaire, un type de galaxies qui possèdent généralement très peu de gaz, et qu’elle est au centre d’un amas où la pression dynamique balaye le gaz des galaxies, qui sont alors encore plus déficientes en gaz.

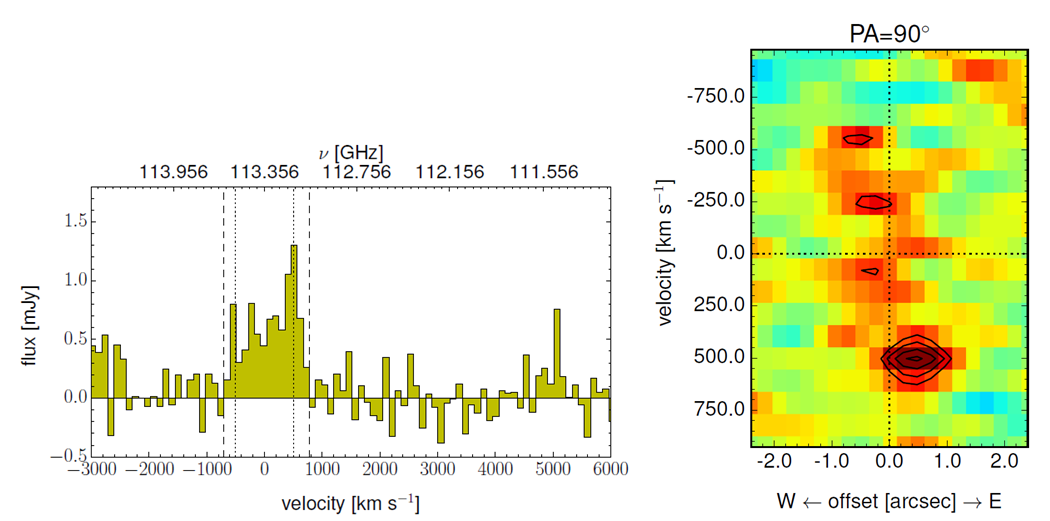

Néanmoins, les astronomes ont entrepris une recherche poussée de gaz moléculaire, grâce à la raie d’émission de CO(1-0), avec l’interféromètre du Plateau de Bure. Ils ont trouvé une petite quantité de gaz, 1,2 × 108 Mo environ 0,1% de la masse stellaire totale, mais suffisante pour dériver la vitesse. La résolution spatiale de 1 seconde d’arc des observations du gaz n’est pas suffisante pour avoir une bonne carte, mais le pic de l’émission est clairement dans le côté Est du noyau, dans la bande de poussière (cf figure 1).

Le diagramme position-vitesse et le spectre intégré de CO(1-0) de la figure 2 ont été interprétés avec des modèles de masse simples, en tenant compte de la photométrie optique précédemment publiée. Si le rapport masse-luminosité (M/L) a la valeur usuelle pour les galaxies de ce type, la masse du trou noir est en effet compatible avec la valeur haute trouvée par van den Bosch et al (2012), soit 1,7 × 1010 Mo. Si on adopte une valeur supérieure M/L = 10, la masse du trou noir descendrait jusqu’à 5 × 109 Mo. Cependant, même dans ce cas, le trou noir dans le noyau de NGC 1277 est encore 15% de la masse du bulbe, un trou noir réellement obèse !

Références :

- Scharwächter, J., Combes, F., Salomé, P., Sun, M., Krips, M., 2015

The over-massive black hole in NGC 1277 : New constraints from molecular gas kinematics

- Emsellem E., 2013, MNRAS, 433, 1862

- Yıldırım A., van den Bosch R., van de Ven G., et al. 2015, arXiv:1506.06762

- van den Bosch R. C. E., Gebhardt K., Gültekin K., et al. 2012, Nature, 491, 729