On commence avec un champ profond, qui montre des galaxies, des galaxies, des galaxies... ou plutôt un amas supermassif de galaxies qui déforment par un effet gravitationnel sur l’espace temps d’autres galaxies d’arrière-plan.

C’est le sujet qui a motivé la réalisation de ce télescope : observer les premières galaxies de l’Univers pour comprendre leur formation. Et pour cela il faut observer dans l’infrarouge à cause du fameux redshift. En seulement 10h de pose, l’instrument NIRCAM démontre une sensibilité remarquable. Imaginons ce qu’on pourra voir avec des temps de pose de centaines d’heures, comme cela a été fait avec le télescope spatial Hubble.

On découvre ici le premier spectre réalisé par le télescope Webb d’une exoplanète géante. Il s’agit de WASP-96b qui transite devant son étoile. C’est un Jupiter chaud donc on voit principalement des signatures de la vapeur d’eau. Et on en déduit également que la planète est couverte de nuages et de brumes, étant donné l’amplitude des variations dans le spectre.

Le spectre a été obtenu par l’instrument Canadien NIRISS, dans le proche infrarouge entre 0.7 et 2.8 microns. Cette image offre de belles perspectives concernant la science en exoplanétologie. De nombreuses autres planètes seront en effet observées par le Webb comme par exemple le système Trappist 1 qui contient plusieurs super Terres, des planètes dont la taille est similaire à la Terre mais qui orbitent autour d’une étoile a peine plus grosse que la planète Jupiter !

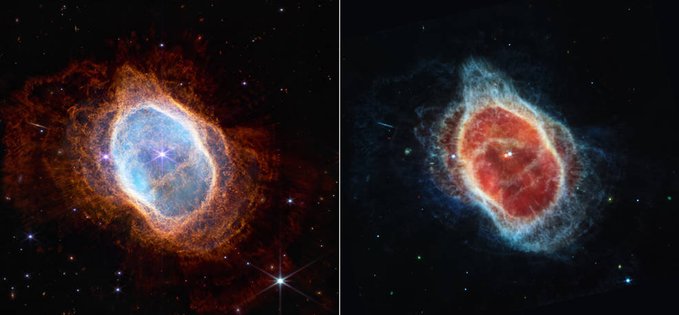

On passe à la nébuleuse planétaire de l’Anneau Austral observée avec l’instrument NIRCAM. Rien de plus qu’une étoile en train de mourir qui libère le gaz de ses couches supérieures dans l’espace. L’image de l’instrument MIRI (à droite) permet de voir que l’étoile centrale est une binaire.

Et maintenant le Quintette de Stephan, un amas de 5 galaxies en interaction à 290 millions d’années-lumière. Certaines sont en train de fusionner et de former de nouvelles étoiles. L’image combine des données de NIRSPEC et MIRI donc sur une très grande gamme spectrale. MIRI montre la distribution de la poussière et du gaz.

Dernière image de cette première série, une nébuleuse de l’hémisphère sud située dans la Carène. Les étoiles jeunes les plus massives ionisent l’environnement de gaz et de poussières.

Voilà des données impressionnantes, des perspectives prometteuses pour les futurs projets, dont ceux portés par les chercheurs du LESIA.

Et on en profite pour présenter les images coronographiques de MIRI, totalement inédites.

Les coronographes de MIRI sont basés sur une idée originale de Daniel Rouan (LESIA, Observatoire de Paris - PSL) publiée en 2000. Nous avions alors rejoint l’équipe française du projet MIRI avec le CEA, l’IAS et le LAM.

Ces coronographes à masque de phase produisent un déphasage interférentiel qui rejette la lumière de l’étoile centrale pour pouvoir observer les exoplanètes environnantes. Il a fallu concevoir ces composants optiques pour l’infrarouge moyen.

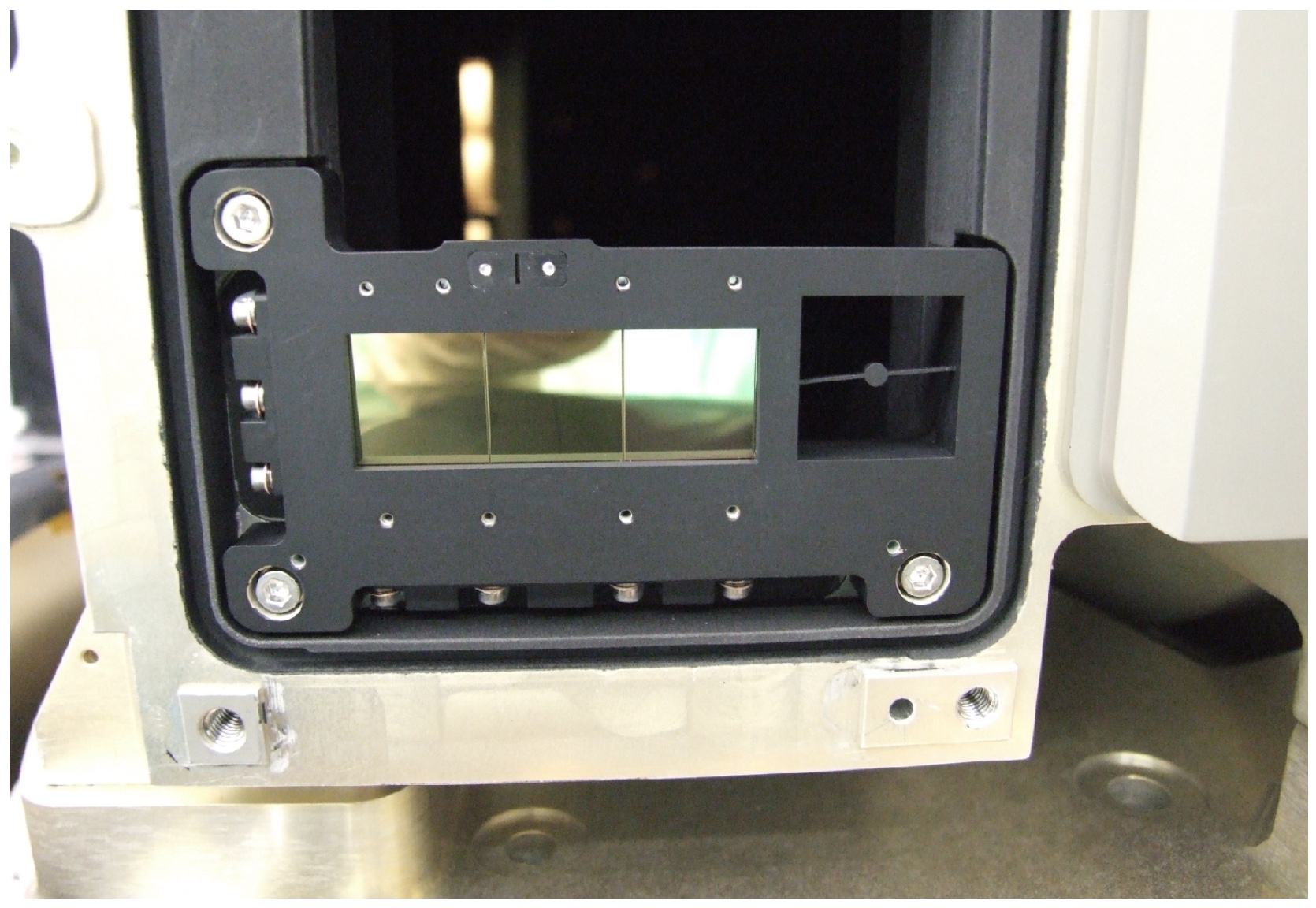

Voici les trois masques 4 quadrants installés dans leur support et à coté le masque de Lyot plus classique.

Ces images montrent une étoile atténuée par le coronographe d’un facteur supérieur à 100, pour les différents filtres de MIRI entre 10.65 microns et 23 microns. La ligne du dessous correspond aux images modèles obtenues par simulations. Ces filtres ont été choisi pour analyser les atmosphères d’exoplanètes géantes jeunes.