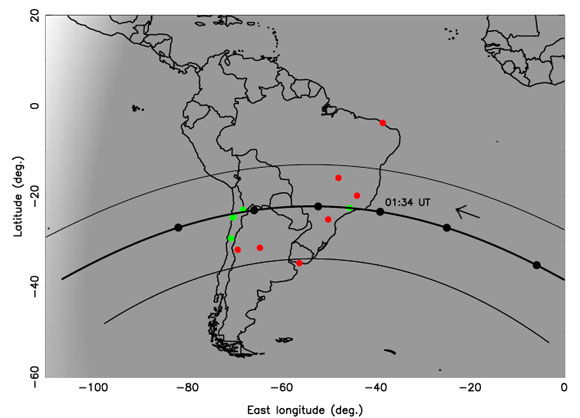

L’exploration des objets primordiaux qui évoluent au-delà de Neptune, dans la ceinture de Kuiper, se poursuit. La traque des lointaines planètes naines, résidus de la formation du Système solaire, continue… Dans la nuit du 23 avril 2011, à la faveur d’une conjonction céleste rare, calculée à l’avance par les spécialistes, Makemake (prononcer « Makémaké ») est passée devant une faible étoile de la constellation de la Chevelure de Bérénice. L’événement a été suivi par 16 télescopes soigneusement répartis dans 4 pays d’Amérique du Sud (Brésil, Uruguay, Argentine, Chili). Parmi eux, sept ont enregistré l’extinction, pendant plus d’une minute, de la lumière de l’étoile d’arrière-plan. Pour la première fois, de grands instruments astronomiques - le Very Large Telescope VLT (Paranal) et le New Technology Telescope NTT (La Silla) de l’Observatoire Européen Austral ESO, au Chili - ont pu observer le phénomène. La revue Nature du jeudi 22 novembre 2012 publie les résultats.

Occultation d’étoile

Il s’agit du quatrième article publié dans Nature, en dix ans, sur ce même thème à l’initiative du groupe français de chercheurs de l’Observatoire de Paris et du CNRS expert en occultation d’étoiles par les corps du Système solaire, sous la direction de Bruno Sicardy, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, membre de l’Institut Universitaire de France. Ainsi en 2002, cette équipe avait obtenu des données inédites sur l’atmosphère de Pluton. En 2005, elle avait mesuré la taille et la densité de son satellite Charon. Puis en 2010, elle a montré qu’Éris était plus petite que prévu.

(136472) Makemake se classe comme la troisième planète naine en taille, derrière Éris et Pluton. Elle évolue actuellement à 7,8 milliards de kilomètres du Soleil (52 unités astronomiques, 1 ua = distance Terre-Soleil), c’est-à-dire à un éloignement intermédiaire entre celui de Pluton (31 ua) et d’Éris (97 ua). Ses taille et composition de surface semblaient en faire, jusque-là, l’un des candidats favoris pour retenir une atmosphère d’azote ou de méthane.

Les calculs vont devoir être repris. Car l’une des retombées majeures de ce travail indique que Makemake ne possède pas d’atmosphère globale, similaire à l’enveloppe gazeuse de Pluton. La limite obtenue lors de cette campagne internationale est que la pression résiduelle exercée par les molécules en surface de l’astre ne dépasse pas un cent-millionième (10-8) de celle de l’air sur Terre, ou encore le millième de l’atmosphère de Pluton. Les astronomes en déduisent de nouvelles informations sur les conditions minimales nécessaires à l’apparition - et surtout au maintien - d’une atmosphère autour d’une planète naine.

Les mesures enregistrées fournissent, par ailleurs, une valeur précise de la taille de Makemake. Elles correspondent à un corps de forme légèrement allongée de 1430 x 1502 kilomètres de dimensions. Le pouvoir réflecteur moyen estimé (albédo, ou éclat en lumière solaire) s’avère de 77 %. C’est-à-dire que Makemake renvoie davantage le rayonnement solaire que Pluton (52 %) mais moins qu’Éris (96 %). Quoi qu’il en soit, Makemake apparaît presque aussi réfléchissante que la neige fraîche (albédo 80 %). Avec ces travaux pionniers menés depuis plus d’une décennie par l’équipe de l’Observatoire de Paris, la voie s’ouvre maintenant pour détecter d’autres occultations d’étoiles par des objets transneptuniens variés. Les événements les plus prometteurs prévus pour les mois à venir impliquent Quaoar et Sedna, susceptibles de retenir une atmosphère, ainsi que Varuna, gros corps de forme allongée et en rotation rapide.

Les télescopes géants au sol et l’observatoire aéroporté Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy SOFIA de la Nasa seront sollicités pour ces fascinantes études.

Multimédia

– L’occultation de l’étoile par Makemake

Simulation réaliste de l’occultation d’une étoile par la planète naine Makemake. Les images proviennent des archives photographiques du Digitized Sky Survey rather, et non des observations récentes. Les courbes de lumière, en revanche, ont été enregistrées avec le New Technology Telescope NTT de 3,5 mètre à La Silla (Chili).

(ESO / IAA / CSIC / Observatoire de Paris)

– La trajectoire de l’ombre

Loading player...

Animation graphique du cheminement de l’ombre de Makemake qui a défilé sur plusieurs pays d’Amérique du Sud.

(ESO/L. Calçada / Observatoire de Paris / LESIA / B. Sicardy)

Onze points d’observation

Collaboration

L’opération a été menée à l’initiative d’une équipe espagnole de l’Institut Astrophysique de Grenade, dirigée par Jose Luis Ortiz, en étroite relation avec neuf chercheurs de l’Observatoire de Paris, du CNRS, de l’Université Pierre et Marie Curie et de l’Institut Universitaire de France : Bruno Sicardy, Felipe Braga-Ribas, Emmanuel Lellouch, Jean Lecacheux, Françoise Roques, Pablo Santos Sanz et Thomas Widemann du Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique LESIA1 ainsi que François Colas et Daniel Hestroffer de l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides IMCCE2.

Des équipes de Rio de Janeiro (observatoires National et Valongo), de l’observatoire

de Genève, de l’Institut d’Astrophysique de l’université de Liège, de l’université de Sheffield, de l’Observatoire Européen Austral, de l’Observatoire SPACE à San Pedro d’Atacama ont également participé à cette campagne, ainsi que plusieurs autres chercheurs au Chili, Argentine, Uruguay, Brésil, Espagne et Allemagne.

Référence

No global Pluto-like atmosphere on dwarf planet Makemake from a stellar

occultation, article à paraître le 22 novembre 2012 dans la revue Nature.

Notes

Observations précédentes de la même équipe, parues dans Nature :

– Pluton en 2002

– Charon en 2005

– Éris en 2010

1 Le Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique LESIA est un département de l’Observatoire de Paris. Il est associé au CNRS, à l’Université Pierre et Marie Curie, et à l’Université Paris Diderot.

2 L’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides IMCCE est un département de l’Observatoire de Paris. Il est associé au CNRS, à l’Université Pierre et Marie Curie, et à l’Université de Lille 1 Sciences et Technologies.

Pour en savoir plus

– Retrouver ce communiqué sur le site de l’Université Pierre et Marie Curie

– Voir le communiqué ESO en anglais

– Voir le communiqué ESO en français

Contacts chercheurs - Observatoire de Paris

– Bruno Sicardy

Professeur des universités

01 45 07 71 15

06 19 41 26 15

– Emmanuel Lellouch

Astronome

01 45 07 76 72

Contact presse - Observatoire de Paris

– Sabrina Thiéry

Direction de la communication

01 40 51 23 01

Figure 3 : Gradient du profil radial du signal à 21 cm, à z=11.05, pour une simulation de 280 Mpc comobiles de côté. La courbe noire se réfère à la première source apparaissant dans la simulation, sans ajout de bruit instrumental. La courbe rouge se rapporte à la même source, mais après avoir ajouté du bruit. Quant à la courbe bleue, c’est celle du gradient du profil lorsque toutes les sources de la simulation ont été sommées ensemble. Cette méthode de moyenne est efficace, puisqu’elle permet de mettre en évidence les horizons Lyman-delta et Lyman-epsilon (pics du gradient, indiqués par des flèches), alors que ceux-ci ne sont pas détectables sur les profils individuels, bruités ou non.

|

| Télécharger ce communiqué au format pdf |