Identifié depuis plus de 40 ans par l’astronome australien Don Mathewson, le grand Courant Magellanique n’avait jamais reçu d’explication satisfaisante, s’offrant jusqu’à ce jour comme l’un des grands mystères de l’astronomie moderne.

Immense colonne de gaz neutre (hydrogène non ionisé), cette structure s’étend sur la sphère céleste sur près de 230 degrés. C’est la plus grande deuxième structure observée depuis la Terre, juste après notre Galaxie.

Son étendue est telle que plusieurs années d’observations sur les plus grands télescopes radios auront été nécessaires à son étude.

Grâce à l’utilisation du relevé radio le plus profond et le plus précis jamais réalisé : le Galactic All-Sky Survey – GASS au radiotélescope de Parkes (Australie), des astronomes du département Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation - GEPI de l’Observatoire de Paris sont enfin parvenus à en caractériser les mécanismes physiques de formation, levant ainsi le voile sur son origine.

A l’origine, deux gigantesques filaments gazeux…

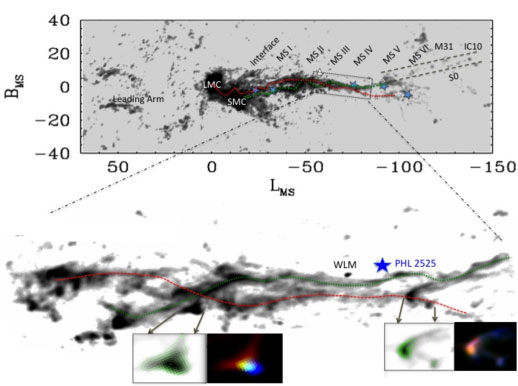

Ils ont découvert que le Courant Magellanique était constitué de deux gigantesques filaments de gaz. L’un et l’autre s’échappent respectivement des deux Nuages de Magellan, ces derniers se précipitant vers notre Galaxie à la vitesse de 1 million de km/h.

Et c’est à ces vitesses considérables, et sous la pression dynamique exercée par le gaz chaud (1 million de degrés) contenu dans le halo de notre Galaxie, que s’opère la formation de la vaste structure.

Ces deux gigantesques filaments gazeux suivent précisément la trajectoire des Nuages de Magellan. Ils sont accompagnés de tourbillons colossaux, à l’image de structures hydrodynamiques observées par exemple dans les flux laminaires en météorologie…, ou plus familièrement, dans les volutes de fumée d’un gros cigare.

Fait remarquable, les astronomes ont aussi identifié les traces d’un gigantesque choc entre les deux Nuages, survenu il y a 250 millions d’années. Ce choc, déjà suggéré par de nombreuses autres observations, dont celles du pont de matière entre les deux Nuages, a laissé de nombreuses empreintes dans le ciel, notamment d’innombrables petits « grumeaux » de gaz qui tombent vers notre Galaxie.

D’une violence inouïe, ce choc arracha aux Nuages une grande partie de leur gaz. Sa trace proéminente est visible dans la région la plus dense du Courant Magellanique.

Grâce à l’extrême résolution de GASS, les astronomes ont nettement pu distinguer cette région de haute densité, et ce parmi de nombreuses émissions de notre Galaxie qui contaminent la région du pole Sud Galactique.

La confirmation par la modélisation

Dans le prolongement de leurs observations, les astronomes se sont attachés, à l’aide d’un modèle hydrodynamique, à reproduire le Courant Magellanique. D’une précision encore jamais atteinte, cette modélisation rend compte de sa morphologie, sa vitesse et sa densité.

Légende : le mécanisme de formation par pression dynamique sur le gaz des Nuages de Magellan.

L’ensemble du courant s’explique bien par la simple interaction entre les Nuages de Magellan qui tombent dans le halo de la Galaxie et le gaz chaud de ce halo à une température de 1 million de degrés.

Les extensions du Courant Magellanique de l’autre coté des Nuages (région du « Leading Arm », voir image ci-dessus) s’expliquent par le passage d’autres galaxies naines ayant complètement perdu leur gaz durant leurs voyages plus précoces, 400 à 500 millions d’années auparavant.

Légende : La reproduction du Courant Magellanique avec un modèle hydrodynamique

La portée de ces travaux est vaste et laisse présager une meilleure connaissance de la nature des galaxies naines du Groupe Local, et notamment leur contenu en matière sombre.

Collaboration

Les chercheurs de cette collaboration appartiennent au Laboratoire Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation GEPI (Observatoire de Paris / CNRS / Université Paris Diderot), et au National Astronomical Observatories, Académie des Sciences chinoise. Ils travaillent dans le cadre du Laboratoire international associé « Origines », qui a été fondé le 22 octobre 2008 à Pékin.

Equipe scientifique

Les auteurs sont : François Hammer, Yanbin Yang, Hector Flores, Mathieu Puech, et Sylvain Fouquet.

Bibliographie

“The Magellanic Stream System. I. Ram-pressure tails and the relics of the collision between the Magellanic Clouds ”, to be published, Astrophysical Journal