Des chercheurs du laboratoire « Galaxies, étoiles, physique et instrumentation » (CNRS - Observatoire de Paris - Université Paris VII) viennent d’obtenir les premiers champs de vitesses de galaxies lointaines avec le spectrographe FLAMES/GIRAFFE installé au Very Large Télescope de l’ESO (European Southern Observatory). Ces champs de vitesses de galaxies lointaines vont permettre de mesurer précisément la masse totale des galaxies et d’étudier comment les galaxies se forment et évoluent via les phénomènes d’interaction et de fusion.

Une des grandes questions de l’astrophysique du 21ème siècle est de comprendre comment les galaxies distantes ont évolué pour former la « séquence de Hubble » observée aujourd’hui (voir encadré). Le scénario principal propose que les galaxies se soient formées par collisions et accrétions successives, la matière sombre jouant peut-être un rôle important dans ce processus. Pour valider cette théorie, il est indispensable de mesurer leurs masses via des mesures cinématiques des galaxies lointaines. Elles sont si nombreuses et présentent des morphologies si variées, qu’il est nécessaire d’obtenir les champs de vitesses d’un grand nombre d’entre elles, pour comprendre l’ensemble des mécanismes de formation. Le but est de mesurer la quantité de matière que les galaxies acquièrent avec le temps, de comprendre comment elles s’agrègent entre elles, et en corrigeant les perturbations de leurs champs de vitesses, de mesurer l’évolution relative de leurs masses sombres et visibles.

Une des missions du nouveau spectrographe FLAMES/GIRAFFE, qui a été installé au Very Large Telescope de l’ESO en 2002 , est de mesurer les champs de vitesses des galaxies. Le laboratoire « Galaxies, étoiles, physique et instrumentation » (GEPI) qui a construit le spectrographe GIRAFFE, a développé en parallèle un logiciel permettant de combiner les observations obtenues avec GIRAFFE avec celles à haute résolution obtenues avec le télescope spatial Hubble. Dans le cadre du temps garanti, le GEPI vient d’obtenir les premières mesures de champs de vitesses de galaxies lointaines.

En août et novembre 2003, plusieurs dizaines de galaxies ont ainsi été observées avec des temps de pose allant de 6 à 12 heures avec une précision de 0,4 seconde d’arc et une résolution spectrale de 10 km/s. Les résultats correspondent parfaitement à ce qui était attendu de l’instrument FLAMES/GIRAFFE. Cet instrument dans son mode multi-intégrale de champ (Integral Field Unit : IFU), permet d’observer simultanément 15 galaxies lointaines. Le principe consiste à découper un objet étendu - une galaxie - en une série de pixels et à en réaliser autant de spectres. 15 systèmes de fibres (IFU), constitués chacun de 20 microlentilles reliées à 20 fibres optiques, sont positionnés sur le ciel sur les 15 galaxies à étudier. Chaque système ressemble à un œil de mouche qui va envoyer la lumière à un spectrographe permettant ainsi d’obtenir simultanément 20 spectres par galaxie, soit pour l’ensemble, 300 spectres.

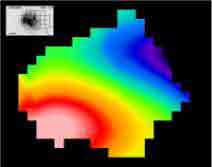

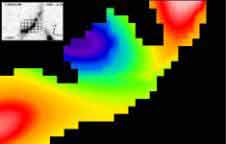

Il a ainsi été possible de déterminer les champs de vitesses de galaxies lointaines ayant émis leurs lumières, il y a 5 à 6 milliards d’années. Ces données montrent une variété considérable des champs de vitesses. Ainsi la figure 1 présente une galaxie spirale en rotation faiblement perturbée. Dans la figure 2, le champ de vitesses est en réalité composé de 3 champs de vitesses contigus et perturbés, ce qui met en évidence un phénomène de fusion. Grâce à ces observations, il est possible d‘étudier directement les interactions de galaxies lointaines, l’échange de matière entre elles et le taux de formation stellaire déclenchée par la fusion.

Le VLT est le seul télescope de 8 mètres possédant un mode multi-intégrale de champ (GIRAFFE/IFU). Il sera de loin le plus efficace pour évaluer avec précision la rotation propre – et donc la masse totale - d’un grand nombre de galaxies distantes. Avec l’obtention des champs de vitesses de nombreuses galaxies distantes, les astrophysiciens européens vont pouvoir étudier, pour la première fois, la façon dont les galaxies s’assemblent ainsi que les processus détaillés de la formation des étoiles. Il est possible que l’évolution de la répartition de la matière visible par rapport à la matière noire nous apporte de précieux indices sur la nature de la matière sombre et de son évolution.

Référence :

GIRAFFE multiple intégral field units at VLT : a unique tool to recover velocity fields of distant galaxies. H. Flores, M. Puech, F. Hammer, O. Garrido, O. Hernandez. Astronomy & Astrophysics 420 - 3 (juin 2004), L27-L30.

L’évolution des galaxies

Les galaxies actuelles présentent des morphologies régulières et sont généralement composées d’un bulbe central entouré d’un disque. Elles forment une séquence - dite de Hubble - qui va des galaxies elliptiques (un bulbe pur) aux galaxies spirales avec des bulbes de plus en plus petits. Les galaxies lointaines les mieux étudiées ont émis leurs lumières il y a 5 à 8 milliards d’années. Etudiées en grand nombre, elles sont les témoins directs du passé des galaxies actuelles, à une époque où notre Soleil n’était pas encore formé. Elles montrent des morphologies beaucoup plus complexes et sont souvent beaucoup plus compactes que les galaxies actuelles. Une des grandes questions de l’astrophysique du 21ème siècle est de comprendre comment les galaxies distantes ont évolué pour former la séquence de Hubble observée aujourd’hui.

Le scénario le plus prisé prédit que les galaxies se sont formées de façon hiérarchique, par collisions successives d’entités de petites tailles. La matière sombre joue certainement un rôle important dans ce processus, bien que ce rôle soit mal connu. Elle représente 90% de la matière dans l’Univers et sa nature reste un des grands mystères de la physique actuelle. C’est d’ailleurs la matière sombre qui stabilise la rotation des disques des galaxies spirales comme la Voie Lactée. Comment interagit-elle avec la matière visible durant la formation des galaxies ? Quelles sont les déformations des halos de masse sombre lorsqu’ils fusionnent et comment cela influence t-il la transformation du gaz en étoiles ?

Seules des mesures cinématiques de la masse des galaxies lointaines peuvent apporter des réponses à ces questions, ouvrant peut-être la voie à une meilleure connaissance de la nature de la matière sombre.

Contacts chercheurs : Hector Flores. GEPI, Observatoire de Paris.

Tél. : 01 45 07 74 11 & 01 40 51 20 49 – Mél : hector.flores chez obspm.fr

Contact CNRS-INSU : Philippe Chauvin - Tél. : 01 44 96 43 36 - Mél : philippe.chauvin chez cnrs-dir.fr

Contact presse CNRS : Martine Hasler -Tél : 01 44 96 46 35 - Mél : martine.hasler chez cnrs-dir.fr

Contact presse Observatoire de Paris : Brigitte Bourdon

Tél. : 01 40 51 21 55 – Mél : Brigitte.Bourdon chez obspm.fr