Dans cet article publié dans Nature, les observations radio ont été effectuées par l’expérience RPWS (Radio and Plasma Wave Science) de Cassini, et les observations UV par l’imageur STIS du télescope spatial Hubble, lors d’une campagne conjointe en janvier 2004, 5 mois avant la mise en orbite autour de Saturne.

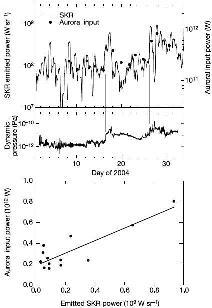

L’équipe d’astronomes a montré que les variations des aurores UV et radio sont bien corrélées entre elles et aux fluctuations (de pression, notamment) du vent solaire au niveau de Saturne (cf Figure 2). Notamment la radiosource aurorale sud a été identifiée à un arc UV brillant (noté " A " sur la Figure 3).

Pourtant, contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont pas strictement fixes en temps local, mais simplement restreintes à l’intérieur d’un secteur de quelques heures de Temps Local, à l’intérieur duquel elles sont en corotation partielle avec la planète. L’émission radio (à la fréquence cyclotron électronique locale), très anisotrope, est maximale à 55-70° du champ magnétique dans la source (ce qui explique la difficulté d’effectuer des corrélations UV-radio à petite échelle temporelle). Ces chiffres sont voisins des valeurs terrestre et jovienne, et confirment l’hypothèse (étayée par d’autres arguments) d’un mécanisme microscopique de génération commun.

Pour obtenir les corrélations présentées ici, un " filtrage en polarisation " des données a été développé au LESIA (où a été conçu et réalisé le récepteur HFR, sous-ensemble principal de RPWS). Ce filtrage permet d’isoler l’émission radio aurorale de Saturne des autres émissions qui lui sont superposées (cf Figure 4).

Notons enfin que nombre " d’énigmes magnéto-plasmiques " autour de Saturne subsistent, sur lesquelles Cassini devrait progressivement lever le voile. Citons en 2 importantes : l’émission radio aurorale est fortement modulée par la rotation planétaire (contrairement à son homologue terrestre) bien que les sources soient limitées à un secteur de temps local et que le champ magnétique mesuré par les sondes Pioneer et Voyager soit parfaitement axisymétrique. L’explication de ce paradoxe est probablement liée à une anomalie magnétique localisée près de la surface ? (voir Galopeau et al. 1991, JGR 96, 14129 et Galopeau & Zarka 1992, JGR 97, 12291) ; la période radio de Saturne (utilisée, comme pour toutes les planètes géantes comme période de rotation sidérale " vraie " ? fluctue de 1% à l’échelle de quelques mois ! Cette énigme soulevée par Galopeau & Lecacheux (2000, JGR 105, 13089) est en passe d’être résolue...

Référence

- An Earth-like correspondence between Saturn’s auroral features and radio emission W. S. Kurth(1), D. A. Gurnett(1), J. T. Clarke(2), P. Zarka(3), M. D. Desch(4), M. L. Kaiser(4), B. Cecconi(1), A. Lecacheux(3), W. M. Farrell(4), P. Galopeau(5), J.-C. Gerard(6), D. Grodent(6), R. Prangé(3), M. K. Dougherty(7) & F. J. Crary(8) Nature, published 17 February, 2005 (1) The University of Iowa, USA — (2) Boston University, USA — (3) Observatoire de Paris, France — (4) NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA — (5) CETP/UVSQ, Velizy, France — (6) Université de Liège, Belgium — (7) Blackett Laboratory, London, UK — (8) San Antonio, Texas, USA

Contact

- Philippe Zarka

(Observatoire de Paris, LESIA)