Entretien avec Éric Gourgoulhon pour savoir comment les théoriciens se préparent à l’avènement des futurs instruments.

Éric Gourgoulhon est directeur de recherche CNRS au LUX. Ses travaux portent sur la relativité, la gravitation et les objets compacts tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons.

Où étiez-vous et qu’avez-vous ressenti au moment de l’annonce officielle de la première détection d’ondes gravitationnelles, le 11 février 2016 ?

Avec mes collègues de l’équipe Relativité et Objets Compacts du LUTH (devenu LUX), nous étions au siège du CNRS à Michel-Ange (Paris 16e), où était retransmise l’annonce de la découverte. C’était bien sûr une grande émotion, après tant d’années d’attente !

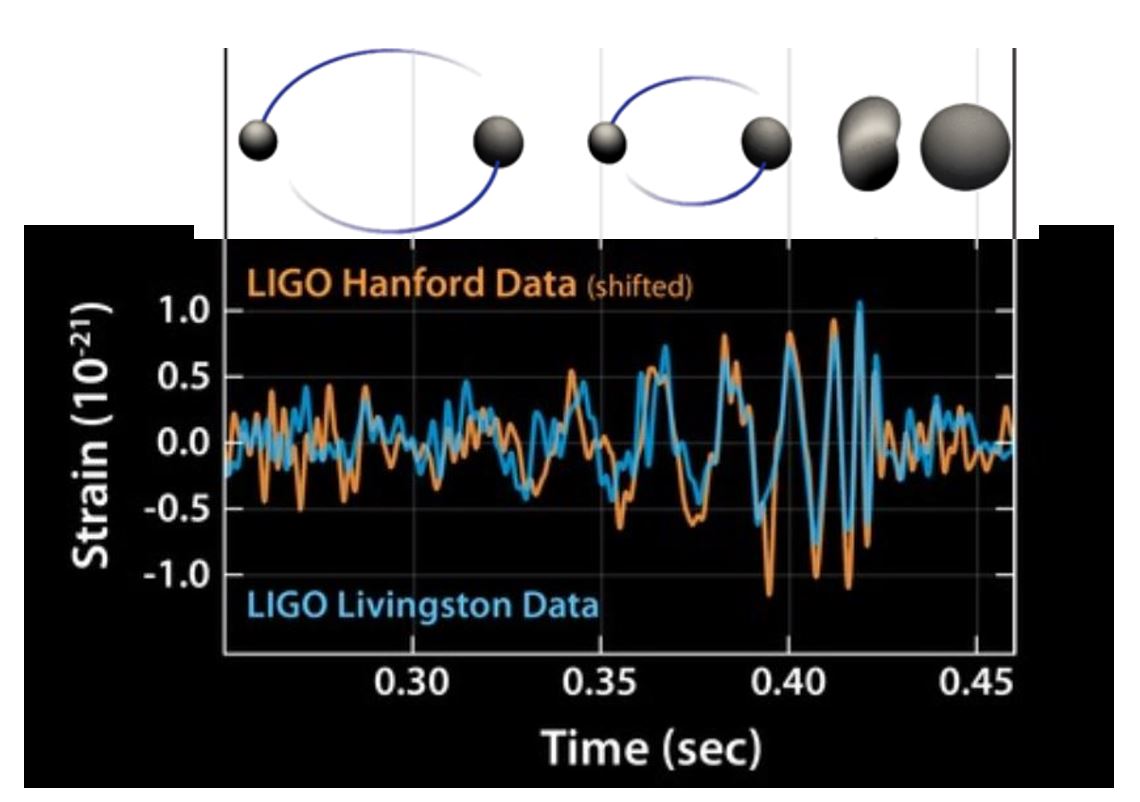

Cette détection allait bien au-delà de la preuve expérimentale de l’existence des ondes gravitationnelles (ce dont nous étions tous convaincus) : elle ouvrait la voie à une nouvelle astronomie. Les interféromètres LIGO et Virgo sont devenus des « observatoires » d’un genre nouveau, qui nous fournissent des informations sur les trous noirs et les étoiles à neutrons que nous n’aurions pas avec les ondes électromagnétiques - le vecteur traditionnel de l’astronomie.

Dix ans plus tard : qu’est-ce qui a changé dans votre travail au quotidien ?

L’astrophysique des ondes gravitationnelles est devenue un champ de recherche extrêmement dynamique, avec une augmentation importante du nombre de chercheurs et de nombreuses conférences.

En France, l’activité, aussi bien sur la théorie que sur les détecteurs, est fédérée par le Groupement de Recherche Ondes Gravitationnelles, qui a été créé en 2017 par le CNRS et dont la 7e assemblée générale a eu lieu à l’Observatoire, à Meudon en 2023. C’est très motivant de travailler dans un tel cadre, avec beaucoup de possibilités de collaboration !

"La physique n’est jamais figée." Concrètement, qu’est-ce que les ondes gravitationnelles vous permettent de tester et qu’attendez-vous de LISA et de l’Einstein Telescope ?

D’une part, les ondes gravitationnelles permettent de tester la relativité générale. Pour l’instant, deux prédictions majeures de cette dernière ont été confirmées :

- les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière - vérifiée par la détection de la fusion de deux étoiles à neutrons le 17 août 2017 ;

- et les trous noirs en équilibre sont décrits par la métrique de Kerr (la “carte” mathématique de l’espace-temps autour d’un trou noir en rotation) - vérifiée avec le trou noir résultant de la fusion de deux autres, observée le 14 janvier dernier avec un rapport signal sur bruit de 80, un record !

D’autre part, en plus des tests de la gravité, les ondes gravitationnelles nous apportent des informations sur les trous noirs et les étoiles à neutrons. Ainsi, elles ont mis en évidence une population de trous noirs "stellaires" plus massifs qu’attendus (de plusieurs dizaines à une centaine de masses solaires) et ont posé des contraintes sur l’équation d’état de la matière de neutrons.

L’objectif de LISA est d’accéder à des fréquences beaucoup plus basses (autour du MHz) que celles dans LIGO/Virgo/Kagra (10 Hz à 1 KHz) et ainsi d’observer des trous noirs supermassifs, tel Sgr A* au cœur de notre galaxie. Avec Alexandre Le Tiec (LUX), Frédéric Vincent (LIRA) et Niels Warburton (Univ. College Dublin), nous avons montré en 2019 que LISA pourra détecter de nombreux petits corps en orbite autour de Sgr A*, dont peut-être des trous noirs de faible masse (au minimum une masse terrestre), qui auraient pu être créés dans l’Univers primordial.

LISA observera également des fusions de trous noirs supermassifs extragalactiques, ou encore la lente spirale descendante d’un objet compact vers un trou noir supermassif. Ce dernier événement permettra de tester la métrique de Kerr avec une précision inégalée, et peut-être d’avoir des surprises !

Quant à l’Einstein Telescope, il devrait observer des fusions d’étoiles à neutrons et de trous noirs stellaires avec une précision plus grande que LIGO, Virgo et Kagra et une fréquence d’événements beaucoup plus élevée. Cela fournira des données uniques sur la physique de la matière de neutrons et permettra des tests fins de la gravitation. Pour ces derniers, il est crucial d’avoir des prédictions théoriques des formes d’ondes émises par les systèmes binaires. C’est à cet effort que participent des chercheurs du LUX. Ainsi Philippe Grandclément calcule numériquement des configurations initiales pour l’évolution des systèmes binaires de trous noirs en relativité numérique, alors que Laura Bernard et Alexandre Le Tiec élaborent par des calculs analytiques sophistiqués les formes d’ondes émises par les systèmes binaires en relativité générale.

Co-responsable du groupe formes d’ondes au sein du projet Einstein Telescope, Laura Bernard effectue également ces calculs dans le cadre de théories alternatives, dites « tenseur-scalaire ». Il faut en effet garder à l’esprit que la relativité générale, toute belle qu’elle soit, n’est certainement pas la théorie ultime de la gravitation ! En particulier, il s’agit d’une théorie non-quantique, incapable de décrire ce qui se passe au cœur des trous noirs ou à l’origine du Big-Bang.

En bref, l’astronomie des ondes gravitationnelles, avec LISA et l’Einstein Telescope, offre des perspectives radieuses, aussi bien pour la physique fondamentale que pour l’astrophysique des objets compacts (étoiles à neutrons et trous noirs). ◼

Dix ans après : où allons-nous ?

• Satellite SVOM lancé en 2024 ; s’il avait volé en 2017 au moment de l’observation en ondes gravitationnelles de la fusion de deux étoiles à neutrons (événement GW 170817), il aurait fournit des observations de tout premier plan.

Si un tel autre événement se produit prochainement, SVOM jouera donc un rôle majeur.

• Mission LISA (ESA/NASA) : un interféromètre dans l’espace, lancé à l’horizon 2035.

Trois satellites formeront des bras de 2,5 millions de kilomètres ; objectif : trous noirs (très) massifs et systèmes exotiques à basses fréquences – des sources invisibles depuis le sol.

• Einstein Telescope (ET) qui devrait être opérationnel vers 2035-40 : il s’agit d’un détecteur européen souterrain et cryogénique, 3e génération, sensibilité ×10 ; il verra plus loin et plus tôt dans l’Univers, avec des dizaines de milliers d’événements par an. L’équivalent américain est le Cosmic Explorer projec.

• Chronométrie des pulsars : en suivant ces étoiles à neutrons extrêmement denses, compactes, qui tournent très rapidement en envoyant un faisceau radio régulier comme un phare, des réseaux internationaux traquent les infimes variations des temps d’arrivée de leurs signaux provoquées par le passage d’ondes gravitationnelles. L’Observatoire radioastronomique de Nançay est un atout majeur du réseau mondial dédié à l’observation des pulsars.

• Le Cherenkov Telescope Array Observatory, observatoire de très haute énergie (Nord : La Palma ; Sud : Chili), recherche les photons gamma associés à certains événements d’ondes gravitationnelles, grâce à sa sensibilité et sa capacité à se repointer en quelques dizaines de secondes.