La majorité des objets détectés par LOFAR se trouve à des milliards d’années-lumière.

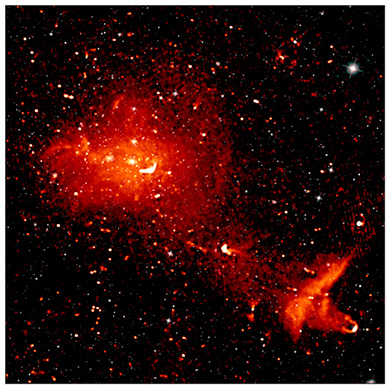

Leur lumière radio est créée par des particules électriquement chargées et hyper énergétiques, accélérées par des explosions d’étoiles jeunes et massives dans des galaxies ou par d’énormes trous noirs.

Des objets plus rares ont également été découverts et comprennent des groupes de galaxies lointaines en collision et des étoiles éruptives dans la Voie lactée.

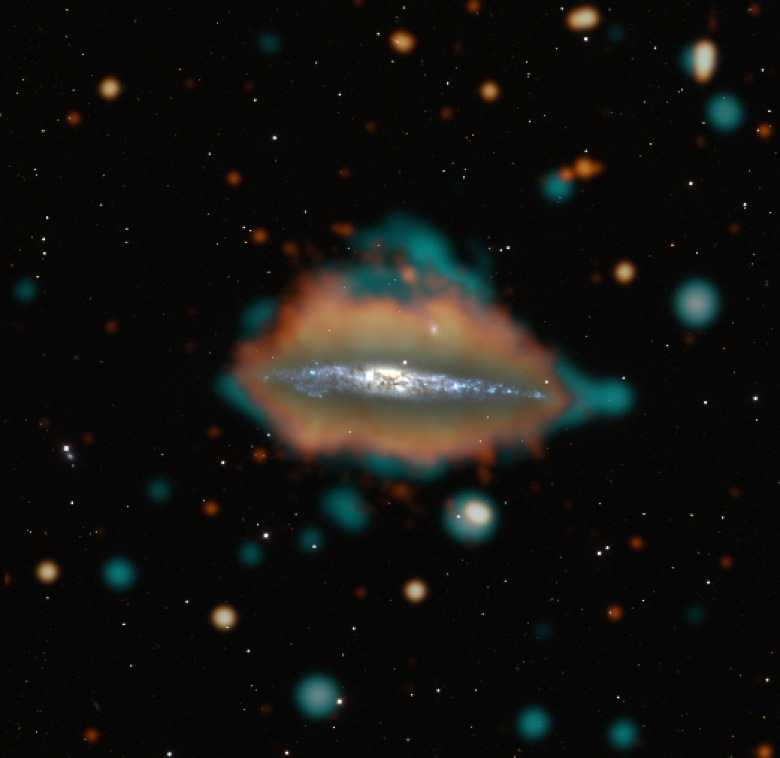

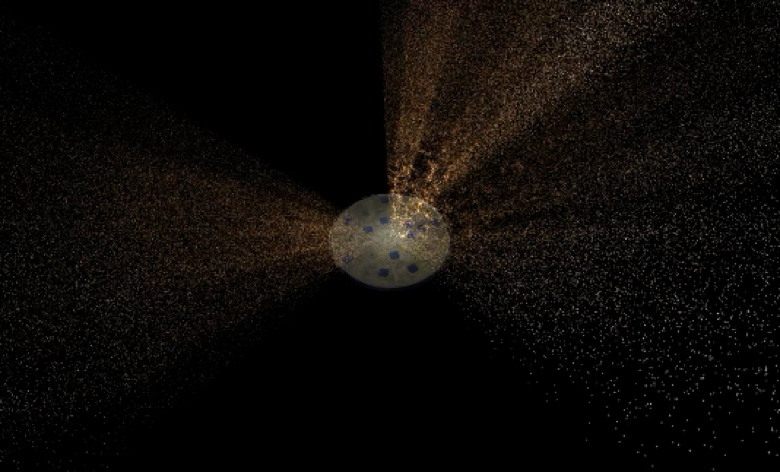

De nombreux articles scientifiques ont déjà été publiés grâce à la richesse des informations contenues dans cette image, qui n’était jusqu’alors accessible qu’aux seuls scientifiques du consortium international. Les études ont par exemple porté sur l’observation des « galaxies méduses » qui libèrent de la matière lorsqu’elles traversent leur environnement ou des immenses éruptions d’énergie par des trous noirs qui perturbent le milieu extragalactique. Ces données ont par ailleurs permis la découverte de signaux provenant d’étoiles proches et qui pourraient être induits par des exoplanètes en orbite ou la détection d’un pulsar à rotation lente dont l’existence remet en question les théories actuelles décrivant de tels objets. Le nombre et la complexité des radio galaxies découvertes par LOFAR sont tels qu’un projet de science participative a été mis en place.

Cette immense carte a été produite grâce à des algorithmes de pointe développés au laboratoire « Galaxies, étoiles, physique et instrumentation (GEPI, Observatoire de Paris - PSL/CNRS). Ils ont été déployés sur de puissants ordinateurs dans toute l’Europe pour traiter les 3500 heures d’observations qui occupent 8 pétaoctet d’espace disque (équivalent à une pile de DVD de 2km de haut). Cette publication de données, qui est de loin la plus importante du LOFAR Two-meter Sky Survey, présente environ un million d’objets qui n’ont jamais été vus auparavant - tout domaine d’énergie confondu.

L’astronome Timothy Shimwell (Université de Leiden et ASTRON) a déclaré : “Chaque fois que nous synthétisons une carte, nos écrans nous dévoilent des objets qui n’ont jamais été vus auparavant par des yeux humains. Explorer ces phénomènes inconnus qui brillent dans l’univers radio énergétique est une expérience incroyable et notre équipe est ravie de pouvoir partager cette carte avec le grand public. Elle ne représente que 27 % de l’image finale mais nous prévoyons qu’elle conduira encore à de nombreuses autres percées scientifiques, notamment en étudiant le développement des plus grandes structures de l’Univers, les trous noirs supermassifs, la physique régissant la formation des étoiles dans les galaxies lointaines.”

À propos de LOFAR

LOFAR est un radiotélescope observant à basses fréquences, conçu et construit par ASTRON. Il dispose d’installations d’observation, de traitement et de stockage de données dans plusieurs pays, qui appartiennent à différentes parties (chacune avec leurs propres sources de financement), et qui sont collectivement exploitées par la fondation internationale LOFAT Telescope (ILT) dans le cadre d’une politique scientifique commune.

Les ressources de l’ILT ont bénéficié des financements majeurs récents suivants : CNRS, Observatoire de Paris – PSL, la station de radioastronomie de Nançay et l’Université d’Orléans, France ; BMBF, MIWF-NRW, MPG, Allemagne ; Science Foundation Ireland (SFI), Department of Business, Enterprise and Innovation (DBEI), Irlande ; NWO, Pays-Bas ; Le Conseil des installations scientifiques et technologiques, Royaume-Uni ; Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur, Pologne ; L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Italie.

Cette recherche a utilisé l’infrastructure nationale néerlandaise avec le soutien de la SURF (e-infra 180169) et du NWO (subvention 2019.056), des archives à long terme LOFAR des Pays-Bas hébergées par SURF et du groupe LOFAR e-infra. L’archive à long terme Jülich LOFAR et le réseau allemand LOFAR sont tous deux coordonnés et exploités par le Jülich Supercomputing Center (JSC), et les ressources informatiques sur le supercalculateur JUWELS du JSC ont été fournies par le Gauss Center for Supercomputing eV (subvention CHTB00) par l’intermédiaire du John Institut von Neumann pour l’informatique (NIC).

Cette recherche a utilisé l’installation de calcul haute performance de l’Université du Hertfordshire et l’installation informatique LOFAR-UK située à l’Université du Hertfordshire et soutenue par le STFC [ST/P000096/1], ainsi que l’infrastructure informatique LOFAR italienne soutenue et exploitée par l’INAF, et par le Département de Physique de l’Université de Turin (en vertu d’un accord avec le Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale) au C3S Supercomputing Center, Italie. Les développements algorithmiques ont été effectués à l’aide du Centre de Données de Nançay. Les données sont publiées via le SURF Data Repository qui est soutenu par le projet DICE financé par l’UE (H2020-INFRAEOSC-2018-2020 sous la convention de subvention n° 101017207).