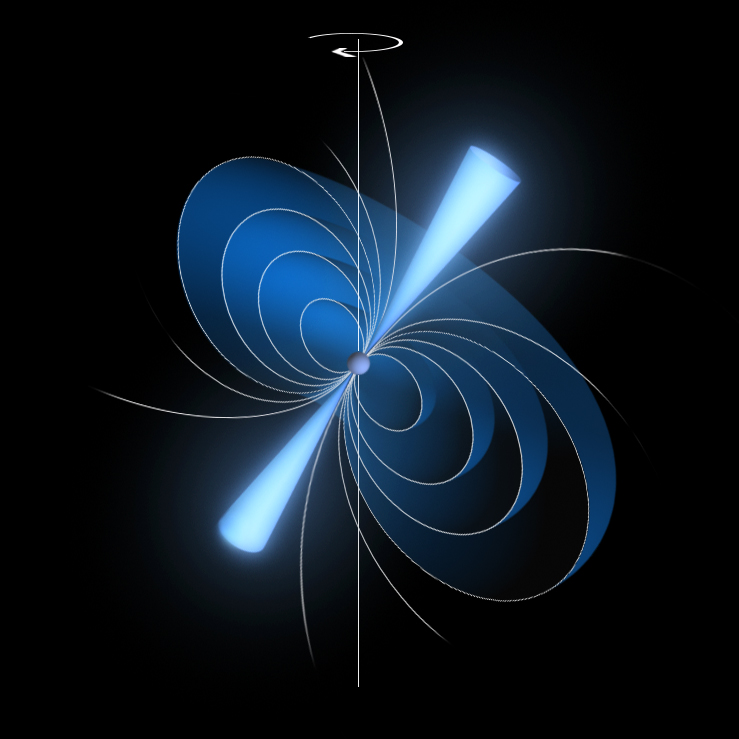

Les pulsars sont de petites étoiles d’une vingtaine de kilomètres de diamètre – la taille d’une petite ville – en rotation rapide sur elles-mêmes et d’une masse comparable à celle de notre Soleil. L’astre hyperdense émet un très mince faisceau de radiations. Comme il tourne sur lui-même et que le pinceau de rayonnement balaie périodiquement la Terre, nous détectons un bref pic d’intensité, un peu à la manière du faisceau d’un phare marin. Certains pulsars émettent des radiations sur tout le spectre électromagnétique, depuis les rayons gamma, les rayons X jusqu’aux ondes radio. Et bien que la découverte des pulsars remonte à plus de 40 ans, le mécanisme précis par lequel ils « rayonnent » demeure inconnu.

Cependant, il est clair depuis quelque temps que certains pulsars radio oscillent entre deux états, changeant l’aspect et l’intensité de leurs impulsions radio. Le moment de ce changement est à la fois soudain et imprévisible (souvent dans l’intervalle de temps d’une seule rotation). D’après les télescopes spatiaux, une poignée de pulsars radio peuvent aussi être détectés dans la gamme X. Malgré tout, rien jusqu’alors n’était connu de la variabilité des signaux X.

Les scientifiques ont étudié un pulsar particulier nommé PSR B0943+10, un des premiers pulsars découverts. Il réside à 3 500 années-lumière de distance, la constellation du Lion. Les impulsions de PSR B0943+10 changent toutes les quelques heures, et ces variations se produisent en environ une seconde. Puisque la source est également un faible émetteur de rayons X, l’équipe a observé le pulsar avec le télescope de l’ESA XMM-Newton sensible dans ce domaine. En parallèle, des radiotélescopes ont servi pour des études complémentaires aux basses fréquences. Le télescope Low Frequency Array LOFAR est implanté dans cinq pays européens, dont la France, sur le site de Nançay (Cher) station de radioastronomie de l’Observatoire de Paris. Il était alors encore en construction et a malgré tout apporté des observations de soutien.

Les résultats ont été totalement inattendus. Les émissions de rayons X changent de manière synchrone avec les émissions radio, comme on aurait pu s’y attendre, mais, lorsque le signal radio est fort et organisé, le signal rayon X est faible. Et quand l’émission radio devient faible, le signal X s’intensifie. Le plus frappant est que cette transformation a lieu en quelques secondes, après quoi le pulsar reste stable dans son nouvel état pendant plusieurs heures. Le pourquoi de tels changements, aussi importants qu’imprévisibles, n’est pas expliqué par les théories actuelles. Cela suggèrerait fortement un changement rapide de la totalité de la magnétosphère. Ce comportement « caméléon » inattendu du pulsar PSR B0943+10 va dynamiser les recherches fondamentales sur les processus physiques qui ont lieu dans les conditions extrêmes de ces environnements, et ce, 45 ans après la découverte des étoiles à neutrons.

(ESA medialab / XMM-Newton / ASTRON-LOFAR)

Note(s)

- Les chercheurs français impliqués dans cette étude appartiennent à l’Université d’Orléans1 , au CNRS, à l’Observatoire de la Côte d’Azur, l’Observatoire de Lyon et l’Observatoire de Paris2

- LOFAR est un grand réseau d’antennes basses fréquences (30-240 MHz) qui devrait être 10 ou 100 fois plus performants, en sensibilité et en résolution angulaire, que les instruments existants. La phase d’exploitation intensive vient juste de débuter : 247 scientifiques de 17 pays ont soumis leurs projets d’observations. 38 projets ont au final été retenus. Une vingtaine de chercheurs de laboratoires français participent et attendent les résultats de leurs observations avec impatience.

Source

Le résultat est publié dans le magazine Science du 25 janvier 2013 sous le titre Synchronous X-ray and Radio Mode Switches : a Rapid Transformation of the Pulsar Magnetosphere.

Contacts

– Jean-Mathias Griessmeier

CNRS/Université d’Orléans

OSUC région Centre

02 38 25 76 56

1 Le Laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’Espace LPC2E est une entité commune du CNRS et de l’Université d’Orléans.

2 Le Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique LESIA est un département scientifique de l’Observatoire de Paris. Il est associé au CNRS, à l’Université Pierre et Marie Curie, et à l’Université Paris Diderot.

2 Le Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique LESIA est un département scientifique de l’Observatoire de Paris. Il est associé au CNRS, à l’Université Pierre et Marie Curie, et à l’Université Paris Diderot.