A partir des données fournies par l’instrument OSIRIS de la sonde Rosetta de l’ESA, les scientifiques parviennent à comprendre la formation d’un corps si étrange.

Les facteurs de mise en forme des noyaux cométaires sont encore largement méconnus, mais pourraient être le résultat d’effets simultanés de leur évolution et de processus physiques primordiaux.

La forme bi-lobe particulière de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko peut être le résultat de la fusion de deux objets qui étaient autrefois séparés ou le résultat d’une excavation localisée par dégazage à l’interface entre les deux lobes.

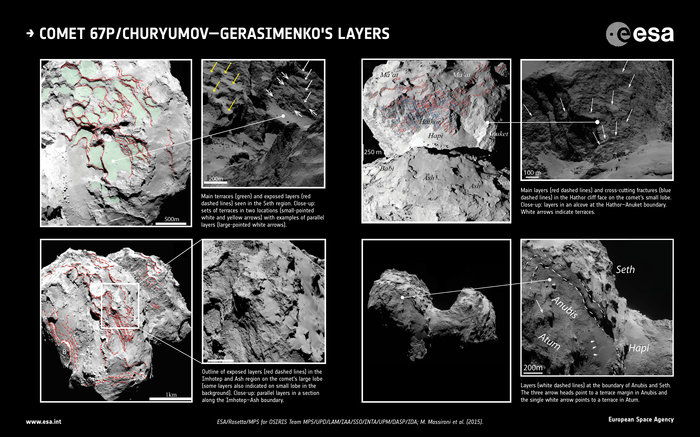

Il est rapporté dans l’étude de Nature que le lobe principal de la comète montre une série quasi continue de strates, jusqu’à 650 mètres d’épaisseur. Ces strates sont indépendantes par rapport à l’enveloppe de stratifications vue sur le lobe secondaire.

67P/Churyumov-Gerasimenko est donc un corps accrété à partir de deux objets distincts avec une stratification « à oignon », formée bien avant leur fusion.

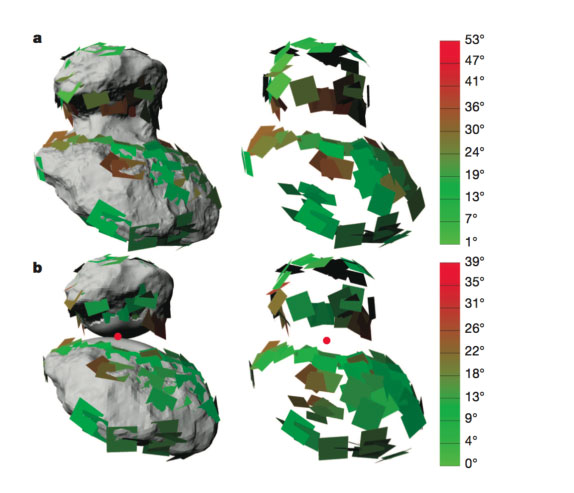

Les auteurs concluent que, de collisions douces, à faible vitesse se sont produites dans les premiers stades de formation du système solaire entre deux cométésimaux de taille kilométrique.

Les similitudes structurelles et de composition entre les deux lobes de la comète 67P indiquent que ces cométésimaux montrent une accrétion à stratification primordiale et qu’ils ont connu un processus de formation semblable, même s’ils se sont formés indépendamment.

Les plans en couleur représentent le meilleur ajustement dérivé de la forme de la comète. Les échelles de couleur indiquent l’écart angulaire entre le vecteur perpendiculaire au plain et le vecteur de la gravité locale calculés pour l’ensemble du corps (a) et les lobes séparés (b). Plus l’angle est petit, plus la stratification est perpendiculaire au vecteur de gravité. La meilleure modélisation est montrée dans le cas de deux lobes séparés. Le point rouge en (b) est le point de contact entre les deux lobes.

Collaboration

- Ce résultat est paru en ligne sur le site de la revue Nature, le 29 septembre 2015. Il paraît dans l’édition du 15 octobre 2015 de la revue Nature. doi:10.1038/nature15511

- Ce résultat, fruit d’une collaboration internationale, implique la participation de chercheurs de l’Observatoire de Paris (LESIA : Observatoire de Paris / CNRS / UPMC / Université Paris Diderot).