L’observatoire CTA est un réseau de classe mondiale qui devrait voir débuter dès 2017 la construction d’une centaine de télescopes.

CTA comportera deux sites, un par hémisphère, avec des centres de traitement de données sur différents continents.

Le projet final comprendra un réseau d’environ 120 télescopes sur deux sites, un dans l’hémisphère nord et un dans le sud. Le réseau sera constitué de télescopes de trois tailles différentes, sensibles à diverses gammes d’énergie allant d’une dizaine de GeV à une centaine de TeV : 8 grands télescopes (LST : Large Size Telescope) dont le diamètre du miroir est de 24 mètres, 40 télescopes moyens (MST : diamètre de 12 mètres) et 70 télescopes de plus petite taille (SST : Small Size Telescope) dont le diamètre du miroir primaire sera de 4 à 7 mètres.

Le projet GATE en Île-de-France

Dans le cadre de ce dispositif international, plusieurs équipes de physiciens et d’astrophysiciens français se sont regroupées autour du projet GATE en Île-de-France, sous la coordination scientifique de l’Observatoire de Paris, à travers son Laboratoire Univers et Théories - LUTH et de son pôle instrumental (relevant du Département Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation - GEPI).

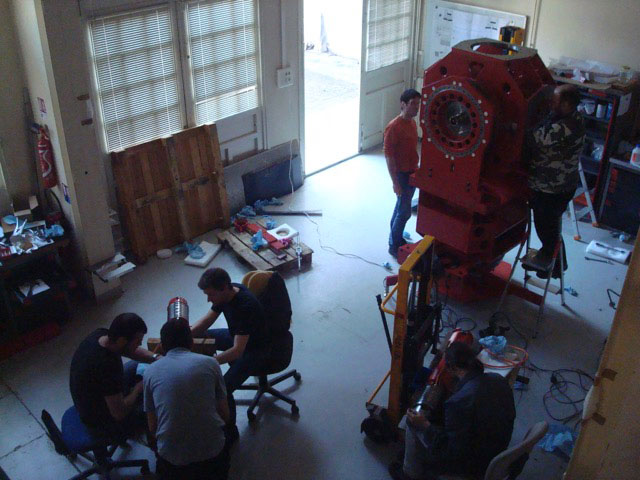

Impliquant au total cinq laboratoires d’Île-de-France, la coordination du projet GATE (GAmma-ray Telescope Elements) vise à réaliser des prototypes en vue des futurs équipements pour CTA : télescope, caméras, mécanisme de déclenchement et miroirs.

Une structure optique très innovante, dite « Schwarzschild-Couder »

Les équipes scientifiques du laboratoire LUTH et du pôle instrumental de l’Observatoire de Paris étudient l’une des solutions techniques pour les télescopes SST.

L’enjeu est de taille car elles proposent une structure optique très innovante : d’un diamètre de 4 mètres, le miroir primaire utilisera la formule optique dite de « Schwarzschild-Couder », encore jamais réalisée en astronomie, qui devrait permettre d’optimiser le retour scientifique recueilli avec CTA aux énergies extrêmes.

En entrant dans l’atmosphère terrestre, les rayons gamma créent des gerbes fugaces de particules. Les télescopes Cherenkov observent les flashs émis par ces particules lors de leur propagation, afin de déterminer les caractéristiques des sources des rayons gamma.

Ces sources peuvent être, parmi d’autres, des restes de supernovae, des vents de pulsars, ou des noyaux actifs de galaxies.