◼ Restes fossiles d’une ancienne collision

Un des résultats phares de Gaia est la mesure des distances de plus d’un milliard d’étoiles, permettant en particulier d’estimer les luminosités intrinsèques d’objets relativement rares et de les positionner dans un diagramme couleur-luminosité.

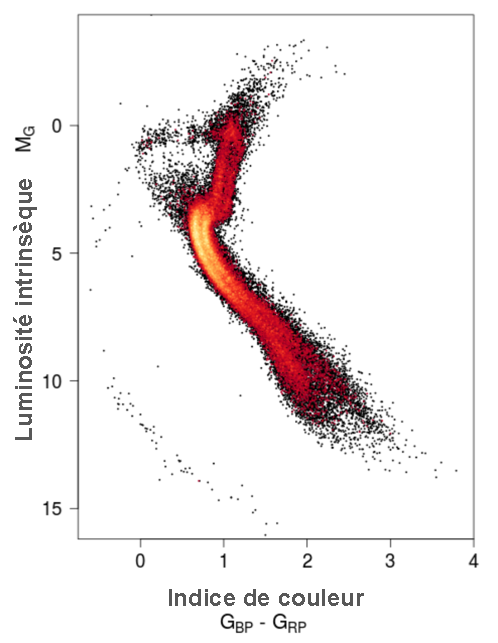

Le diagramme couleur-luminosité des étoiles à grandes vitesses (plus de 200 km/s) a révélé une surprise : les étoiles se répartissent suivant une double séquence [Gaia collaboration, Babusiaux et al., 2018].

Diagramme "couleur-luminosité" des étoiles à grandes vitesses.

|

La séquence de droite est formée d’étoiles du disque stellaire primitif de la Voie lactée, âgées de plus de 9 milliards d’années.

Les données Gaia ont permis de montrer que les orbites des étoiles qui constituent la séquence de gauche sont presque complètement radiales et emmènent certaines de ces étoiles très loin du centre de la Galaxie.

Ces caractéristiques, ainsi que l’étude de leur composition chimique, ont mené à conclure que ces étoiles sont les restes fossiles d’une galaxie qui a fusionné avec la nôtre [Belokurov et al, 2018, Haywood et al., 2018, Helmi et al., 2018] il y a 9 à 10 milliards d’années.

◼ Le disque de la Voie lactée chahuté dans le passé

Les modèles théoriques suggèrent qu’à l’époque où de petites galaxies ont fusionné avec la nôtre, le disque de la Voie lactée a dû subir des transformations profondes, et sa forme a dû changer significativement. Le disque s’est notamment épaissi.

Les traces fossiles de ces modifications ont pu être retrouvées en couplant les distances, mouvements propres et vitesses radiales des étoiles du deuxième catalogue Gaia avec leur compositions chimiques.

La figure ci-jointe montre que les étoiles avec un contenu en fer suffisamment petit ont des vitesses de rotation significativement plus variées que les étoiles plus riches en métaux.

Une partie de ces étoiles tournent même dans le sens contraire de la majorité des étoiles du disque galactique. C’est la trace que nous cherchions. Ces étoiles, qui montrent une rotation particulière, constituent la partie du disque la plus fortement perturbée par les fusions passées.

Cela a permis de dater cet important épisode de fusions de galaxies à environ 9 milliards d’années [Di Matteo et al 2019].

◼ Des étoiles jeunes dans le halo ?

Le disque de la Galaxie est entouré d’une structure sphérique (faiblement) peuplée d’étoiles, appelée halo. Pour identifier ces étoiles, on peut utiliser leurs vitesses, car elles sont en général rapides par rapport à nous. Mais, encore faut-il connaître leur vitesse.

Depuis le second catalogue Gaia, c’est le cas pour plusieurs millions d’étoiles, de sorte qu’il est maintenant facile de sélectionner de nombreuses étoiles du halo.

Cela a notamment permis d’observer avec l’un des télescopes de 8 m au Chili un groupe d’étoiles du halo, de mesurer leurs propriétés physiques, dont leur abondance en fer, et d’en déduire leurs âges.

Si, conformément à la théorie, la majorité d’entre elles sont vieilles, de manière inattendue, certaines semblent “jeunes” (quelques milliards d’années malgré tout) [Caffau et al., 2020].

Plusieurs explications sont actuellement envisagées.

Leur jeunesse pourrait n’être qu’apparente. Formées par coalescence de deux étoiles vieilles, elles auraient des propriétés observationnelles similaires à celles d’étoiles plus jeunes.

Mais ces étoiles pourraient également être réellement jeunes. Dans ce cas, elles seraient le signe que notre Galaxie a fusionné encore récemment avec de petites galaxies.

◼ Des galaxies naines récemment arrivées ?

Dans le passé, des galaxies ont fusionné avec notre Galaxie, contribuant à la façonner telle qu’elle est aujourd’hui. Les dernières données de Gaia permettent de retracer l’histoire des fusions subies par notre Galaxie, via la relation qui relie l’énergie orbitale d’un objet à son époque d’entrée dans le halo de notre Galaxie.

Les énergies orbitales des galaxies naines qui sont proches de notre Galaxie sont bien plus grandes que celles de la galaxie naine du Sagittaire qui est entrée dans le halo il y a 5 à 6 milliards d’années.

Cela impliquerait que la plupart de ces galaxies naines sont arrivées il y a moins de 3 milliards d’années [Hammer et al., 2023]. Par conséquent, elles auraient perdu récemment leur gaz durant leur chute, dans un processus très destructif décrit dans la figure ci-jointe, qui les place hors-équilibre dynamique et remettrait en cause leur contenu en matière sombre [Wang et al., 2024 ; Hammer et al., 2024].

| À propos de ce chapitre : Auteurs : Piercarlo Bonifacio, Elisabetta Caffau, Paola Di Matteo, François Hammer, Misha Haywood Laboratoire de l’Observatoire de Paris : GEPI Articles présentant les résultats :

|