On parle en ce moment beaucoup des exoplanètes, ou planètes extra-solaires. Depuis la découverte en 1995 [1] de la première planète orbitant autour d’une étoile autre que le Soleil, on savait que les planètes de notre système solaire ne sont pas des exceptions. À ce jour, les astronomes en ont découvert environ 900 dans la Voie Lactée, et plusieurs milliers attendent d’être confirmées. Leur nombre augmente de plusieurs centaines par an actuellement. Au début c’étaient principalement des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, impropres à la vie, mais avec les progrès instrumentaux on découvre que les planètes petites et rocheuses, qui pourraient ressembler à notre bonne vieille Terre, sont les plus nombreuses (voir le spectre de masse ci-joint). Notons qu’on a même découvert des planètes flottant librement dans l’espace, qui n’orbitent pas autour d’une étoile.

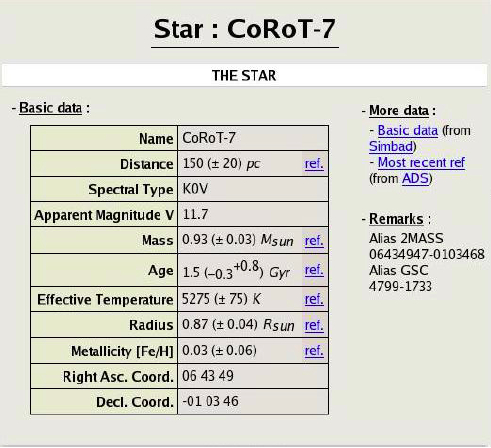

Il existe plusieurs méthodes permettant de détecter des planètes extrasolaires. Les deux principales sont celle des vitesses radiales et celle des transits. La première consiste à observer les décalages spectraux des raies spectrales dus à la perturbation des mouvements de l’étoile par la planète. Avec la seconde, on observe la diminution de luminosité d’une étoile lorsqu’une planète passe devant elle. Elle a permis de découvrir des centaines de planètes grâce aux satellites CoRoT [2] de l’ESA et Kepler de la NASA. Elles favorisent toutes deux la détection de planètes très proches de leur étoile, et/ou très massives.

L’encyclopédie des planètes extrasolaires développée par Jean Schneider

Jean-Schneider, membre depuis quarante ans de l’Observatoire de Paris-Meudon, actuellement au LUTH, est l’une des trois personnes (avec Laurence Doyle, du SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence – et William Borucki, Principal Investigateur de la mission spatiale Kepler) à avoir proposé, dès 1988, de détecter des planètes extrasolaires par la méthode des transits. Il a commencé en 1995 à tenir un catalogue des exoplanètes mentionnant leurs caractéristiques, qui est maintenant « l’Encyclopédie des planètes extrasolaires » dotée d’un site web (http://exoplanet.eu/). Pour ce faire, il entretient des relations quotidiennes avec le millier d’astronomes s’occupant de cette question. Son encyclopédie est devenue un outil inestimable et lui-même est devenu une personnalité incontournable dans cette communauté. Il a travaillé seul pendant de nombreuses années, et il est aidé depuis peu de temps d’un assistant pour la partie informatique.

L’encyclopédie est décrite telle qu’elle était en Février 2011 dans un article « Defining and cataloging exoplanets : the exoplanet.eu database » de Schneider et al. A&A 532, A79, 2011. Elle évolue continuellement. Elle est organisée en 8 tables correspondant aux différentes méthodes de découvertes des planètes. Pour chaque planète, les tables donnent ses caractéristiques ainsi que celle de leur étoile parente. Il y a en outre une page individuelle pour chaque planète et chaque système planétaire. Plus de 10000 références sont listées dans la bibliographie, qui comprend des articles de journaux scientifiques, des preprints, des livres, des comptes rendus de conférences et des thèses de doctorat. On peut les trouver par nom d’auteur ou par titre.

Les "exolunes"

Une sujet taraude depuis longtemps Jean Schneider, les "exolunes".

En effet, si la plupart des planètes du système solaire possèdent un ou plusieurs satellites naturels, dont la taille est parfois de l’ordre de celle de la Terre, il en est certainement de même pour les centaines de milliards de planètes que compte vraisemblablement la Voie Lactée. De plus, ces "exo-lunes" pourraient être habitables au même titre que les planètes autour desquelles elles gravitent, et même mieux encore, puisqu’elles sont solides même lorsque leur planète est gazeuse (voir les satellites de Jupiter ou Saturne).

Du fait de leur petite taille, ces corps célestes échappent aux moyens d’observation actuels. Jean Schneider a proposé en 1999 de les détecter par transit puis a cherché des moyens nouveaux de détection qui pourraient être utilisés avec les télescopes futurs comme l’ELT (l’extrêmement grand télescope qui doit être mis en service vers 2020). Il a proposé entre autres de les détecter grâce aux « phénomènes mutuels » que crée un satellite, comme les ombres et les transits, et a montré que les rayons de tels objets pourraient être mesurés jusqu’à des tailles de l’ordre de la Lune. Il s’attend d’ailleurs à tout instant à ce que Kepler en détecte un par transit.

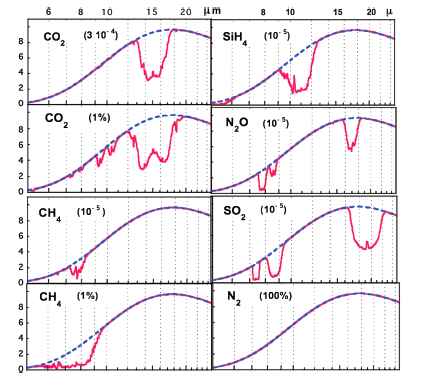

Dans un article visionnaire publié en 2010, "The Far Future of Exoplanet Direct Characterization" dont Jean Schneider est le premier signataire, sont décrites en détail les étapes futures nécessaires pour caractériser les planètes habitables. Malheureusement, la conclusion de cet article est qu’il faudra sans doute beaucoup de temps avant que l’on puisse observer directement l’empreinte d’organismes vivants !

Bien qu’on se rapproche de la millième exoplanète connue, Jean Schneider se refuse à célébrer aucun anniversaire, car certaines planètes peuvent s’avérer être des "naines brunes", astres plus massifs que les planètes mais moins que les étoiles, et être retirées de la liste après des observations supplémentaires. Il nous semble cependant que l’Observatoire de Paris doit lui rendre l’hommage de le créditer pour son énorme et méticuleux travail et fêter cette millième, même sans son accord !

[1] En fait, on avait déjà découvert en 1992 deux planètes orbitant autour d’un pulsar. Leur détection repose sur la mesure des variations de la périodicité des pulsars, qui permettent de calculer les principaux paramètres orbitaux des corps responsables de ces perturbations. De plus, l’objet HD 114762 b, classé initialement comme naine brune et maintenant considéré comme une planète, a été découvert en 1989.

[2] C’est d’ailleurs Jean Schneider qui a suggéré le premier d’utiliser CoRoT pour détecter des planètes extra-solaires