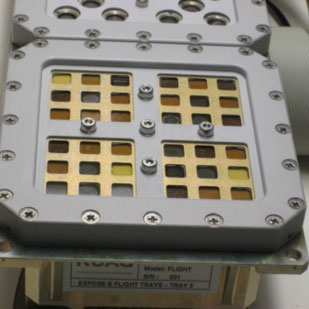

La plausibilité de la panspermie (l’hypothèse selon laquelle la vie ne serait pas d’origine terrestre, mais qu’elle aurait été importée d’ailleurs) a été testée en exposant deux espèces de semences de plantes pendant dix-huit mois aux conditions régnant dans l’espace à l’extérieur de la station spatiale internationale, incluant la lumière UV solaire, le rayonnement cosmique galactique, le vide spatial et des températures extrêmes (de -21 à +61 °C). Après le retour sur Terre, 23 % des 2 100 graines d’Arabidopsis (famille de la moutarde) et du tabac du type sauvage ont germé et ont produit des plantes fertiles. La survie a été réduite chez les mutants manquant de substances comme des flavonoïdes qui servent d’écrans UV, mais la survie n’a pas été diminuée dans les graines protégées de la lumière solaire, indiquant qu’une exposition plus longue serait possible pour les graines inclues dans une matrice opaque.

Les graines sont donc capables de survivre à un voyage dans l’espace, en particulier lorsqu’elles sont à l’abri de la lumière UV. Même sans protection, elles pourraient résister au rayonnement UV solaire lors d’un vol hypothétique direct de Mars à la Terre. Il est concevable qu’un organisme desséché et protégé par des écrans UV, comme ceux que l’on trouve dans les téguments de graines, ou entouré par un matériau opaque, ait apporté la vie sur Terre il y a environ 4 milliards d’années. Des graines de plantes actuelles, peut-être incluant des bactéries, pourraient servir de vecteurs pour envoyer la vie dans les habitats lointains.

Cette expérience ouvre la voie à une meilleure compréhension de la résistance des plantes, mais aussi de l’origine de la vie ; Elle confirme la possibilité que l’homme l’exporte au-delà de la Terre en envoyant ses sondes interplanétaires à la conquête de l’espace.

Collaboration

Les travaux ont impliqué : l’unité de recherche Physicochimie et écotoxicologie des sols d’agrosystèmes contaminés – PESSAC de l’Institut national de la recherche agronomique - INRA et le Laboratoire d’étude du rayonnement de la matière en astrophysique – LERMA de l’Observatoire de Paris (Observatoire de Paris / CNRS /Université de Cergy-Pontoise / Université Pierre et Marie Curie / ENS).

L’agence spatiale française CNES a soutenu financièrement le développement et l’exploitation de plusieurs expériences du projet EXPOSE, dont l’expérience SEEDS.

Équipe

Les chercheurs sont David Tepfer et Andreja Zalar de l’unité de recherche PESSAC, INRA et Sydney Leach du département scientifique LERMA (Observatoire de Paris / CNRS /Université de Cergy-Pontoise / Université Pierre et Marie Curie / ENS).

Référence

Survival of Plant Seeds, Their UV Screens, and nptII DNA for 18 Months Outside the International Space Station. David Tepfer, Andreja Zalar, and Sydney Leach, Astrobiology, May 2012, 12(5) : 517-52

Contact chercheur Observatoire de Paris

– Sydney Leach

Directeur de recherche CNRS émérite - LERMA

01 45 07 75 61

Contact presse Observatoire de Paris

– Sabrina Thiéry

01 40 51 23 01

Figure 3 : Gradient du profil radial du signal à 21 cm, à z=11.05, pour une simulation de 280 Mpc comobiles de côté. La courbe noire se réfère à la première source apparaissant dans la simulation, sans ajout de bruit instrumental. La courbe rouge se rapporte à la même source, mais après avoir ajouté du bruit. Quant à la courbe bleue, c’est celle du gradient du profil lorsque toutes les sources de la simulation ont été sommées ensemble. Cette méthode de moyenne est efficace, puisqu’elle permet de mettre en évidence les horizons Lyman-delta et Lyman-epsilon (pics du gradient, indiqués par des flèches), alors que ceux-ci ne sont pas détectables sur les profils individuels, bruités ou non.

|

| Télécharger ce communiqué au format pdf |

![<multi>[fr]pdf[en]pdf</multi>](IMG/gif/pdf.gif)