En 1922, Mary Lea Heger, alors doctorante à l’Observatoire de Lick aux Etats-Unis, a identifié quelques raies d’absorption faibles, d’origine inconnue dans les spectres des étoiles.

Quelques années plus tard, les astronomes ont réalisé que ces raies étaient créées dans le milieu interstellaire ; ils les ont baptisées DIB pour "bandes interstellaires diffuses".

Près d’un siècle après cette découverte, les astronomes connaissent plus de 400 de ces bandes.

Cependant, les espèces moléculaires qui en sont à l’origine demeurent non élucidées. Les meilleurs candidats sont des macromolécules carbonées présentes à l’état libre dans les nuages interstellaires.

Ces bandes présentent un réel intérêt pour les astronomes. En tant que telles, elles pourraient être l’empreinte du plus grand réservoir de matière organique dans les galaxies.

Il s’agit, cependant, d’une empreinte extrêmement faible, et donc difficile à repérer.

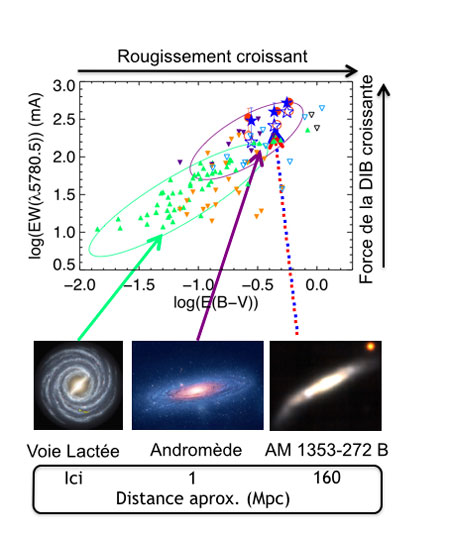

Jusqu’à présent, les astronomes n’ont pu établir que des cartes partielles portant sur certaines bandes situées au sein de la Voie Lactée ; et concernant d’autres galaxies du Groupe Local, seules des empreintes n’ont pu être repérées qu’en différents endroits.

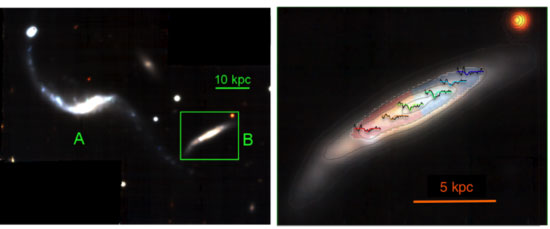

En utilisant les données du tout nouvel instrument MUSE au VLT, une équipe d’astronomes menée par Ana Monreal-Ibero, au GEPI, et Peter Weilbacher au Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam parvient à détecter une de ces bandes mystérieuses sur une vaste portion d’une galaxie en interaction, élément d’un système surnommé "la chaise du dentiste".

La prouesse tient au fait que cette galaxie, située à 160 Mpc, est éloignée, de plus de deux ordres de grandeur, des autres galaxies pour laquelle ces bandes avaient déjà été détectées.

Au-dessus de la galaxie, on montre les DIBs détectées. Notez leur faiblesse. Il a fallu la combinaison d’un spectrographe extrêmement sensible et d’un télescope de grande aperture ainsi que la détection d’autres raies spectrales du milieu interstellaire plus fortes pour pouvoir les observer.

Avec cette découverte, l’équipe démontre que la cartographie de ces empreintes dans les galaxies lointaines est désormais possible.

Grâce à aux mesures combinées d’instruments à haute sensibilité et des grands télescopes, les astronomes entendent pouvoir un jour répondre à la question suivante : à quel stade d’évolution des galaxies et dans quelles conditions sont apparues les espèces organiques encore bien mystérieuses, qui sont à l’origine des DIBs ?