Deux observations récentes sont venues compliquer la corrélation entre metallicité et taux de détection d’exoplanètes. (a) La première est que, contrairement aux naines, les étoiles géantes et les étoiles ’massives’ du voisinage solaire autour desquelles on a découvert des exoplanètes ne sont pas particulièrement riches en métaux. (b) La seconde observation montre qu’à [Fe/H]<-0.2 dex, c’est à dire pour des étoiles moyennement déficientes en métaux, on détecte plus d’exoplanètes autour d’étoiles de la population du disque épais que du disque mince (Haywood 2008 A&A, 482, 673), mettant de nouveau à mal la corrélation métallicité-taux d’exoplanètes.

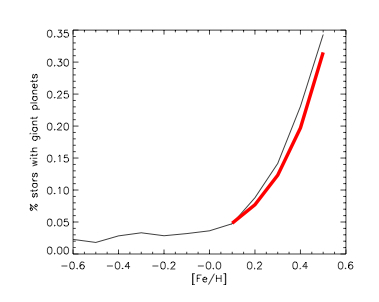

On montre dans un article récent (Haywood 2009) que ces deux particularités peuvent être expliquées moyennant une révision radicale de l’interprétation de la corrélation entre métallicité et taux d’exoplanètes. Les dernières années ont mis en évidence l’importance des effets de ce qu’on appelle le ’mélange radial’ dans le disque galactique. Ce mélange radial est la conséquence de processus dynamiques mal identifiés, mais qui sont responsables de la ’migration’ d’étoiles dans le disque. Des étoiles nées dans le disque galactique interne peuvent se retrouver, en quelques milliards d’années, dans les parties externes du disque, et vice-versa. L’enrichissement en métaux du disque interne étant plus rapide que celui du disque externe, les étoiles y sont en moyenne plus riches en métaux que celles nées dans les régions externes du disque. Le mélange radial permet une explication naturelle des points (a) et (b) si le taux d’exoplanètes dépend en fait du lieu où se sont formées les étoiles. En effet, les géantes et les étoiles massives sont des étoiles en moyenne plus jeunes que les naines. L’effet du mélange radial est ’séculaire’, il dépend du temps. Les échantillons composés d’étoiles plus vieilles sont donc davantage contaminés par les objets en provenance du disque interne. Les étoiles ’jeunes’ (<1-2 milliards d’années) sont, elles, peu affectées par le mélange radial. Il est également possible d’expliquer le point (b), parce que si les étoiles du disque épais sont déficientes, on pense que leur origine est locale ou dans le disque interne. Malgré une métallicité similaire, elles sont donc d’origine très différente des étoiles du disque mince. Tout ceci suggère fortement que, plutôt que de la métallicité, c’est de la distance au centre galactique que dépend le taux de Jupiters. La question est alors de savoir quelle propriété pourrait être responsable de cette dépendance ? Un candidat interessant est la densité de gaz H2. L’hydrogène moléculaire est en effet le constituant principal des disques circumstellaires et des Jupiters. 70% du H2 galactique se trouve à l’intérieur du rayon galactique solaire. Sa densité augmente dans le disque interne, jusqu’à atteindre un maximum à environ 3-5 kpc du Soleil, formant ce qui est appelé l’anneau moléculaire. Sa densité y est 4 à 5 fois celle estimée à la position du Soleil, en proportion du taux d’exoplanètes local (4%) et celui mesuré sur les étoiles riches en métaux (25%).

Tout ceci suggère fortement que, plutôt que de la métallicité, c’est de la distance au centre galactique que dépend le taux de Jupiters. La question est alors de savoir quelle propriété pourrait être responsable de cette dépendance ? Un candidat interessant est la densité de gaz H2. L’hydrogène moléculaire est en effet le constituant principal des disques circumstellaires et des Jupiters. 70% du H2 galactique se trouve à l’intérieur du rayon galactique solaire. Sa densité augmente dans le disque interne, jusqu’à atteindre un maximum à environ 3-5 kpc du Soleil, formant ce qui est appelé l’anneau moléculaire. Sa densité y est 4 à 5 fois celle estimée à la position du Soleil, en proportion du taux d’exoplanètes local (4%) et celui mesuré sur les étoiles riches en métaux (25%).

On the correlation between metallicity and the presence of giant planets Haywood M. ApJ Letter, 698, L1