Mars se trouve à une distance moyenne du Soleil de 1,5 UA (l’UA est l’unité astronomique qui vaut 149 597 870 700 m). La Terre s’interpose entre le Soleil et Mars tous les 2 ans et 49 jours. On dit alors que Mars est en opposition, sous-entendu « au Soleil par rapport à la Terre ». Elle culmine dans le ciel aux alentours de minuit.

L’intervalle entre les oppositions est très variable du fait de la forte excentricité de l’orbite martienne - en effet 43 millions de kilomètres séparent le point de son orbite le plus éloigné du Soleil (aphélie) de celui qui en est le plus proche (périhélie). Du fait qu’il n’y a pas un nombre entier d’années entre deux oppositions successives, celles-ci se reproduisent à des époques de l’année décalées de 49 jours environ.

Lorsque le moment de l’opposition coïncide avec le périhélie martien (qui a lieu le 16 septembre), on parle alors de grande opposition périhélique. La distance entre Mars et la Terre atteint un minimum. Lors de ces instants privilégiés, la taille apparente de Mars atteint un maximum ainsi que sa brillance.

Ces grandes oppositions reviennent environ tous les 15 ans (après 7 oppositions)

Une telle opposition favorable se produit le 27 juillet 2018 à 05h13 UTC. La distance de Mars à la Terre sera alors de 0,386 UA, soit 57,6 millions de km. Sa taille apparente sera de 24,2’’ et sa magnitude visuelle de -2,8. Elle sera visible toute la nuit dans la constellation du Capricorne.

Le minimum de distance sera cependant atteint le 31 juillet 2018 à 07h50 UTC, ce qui offre plusieurs nuit d’observations exceptionnelles.

La grande opposition de Mars intéresse les planétologues

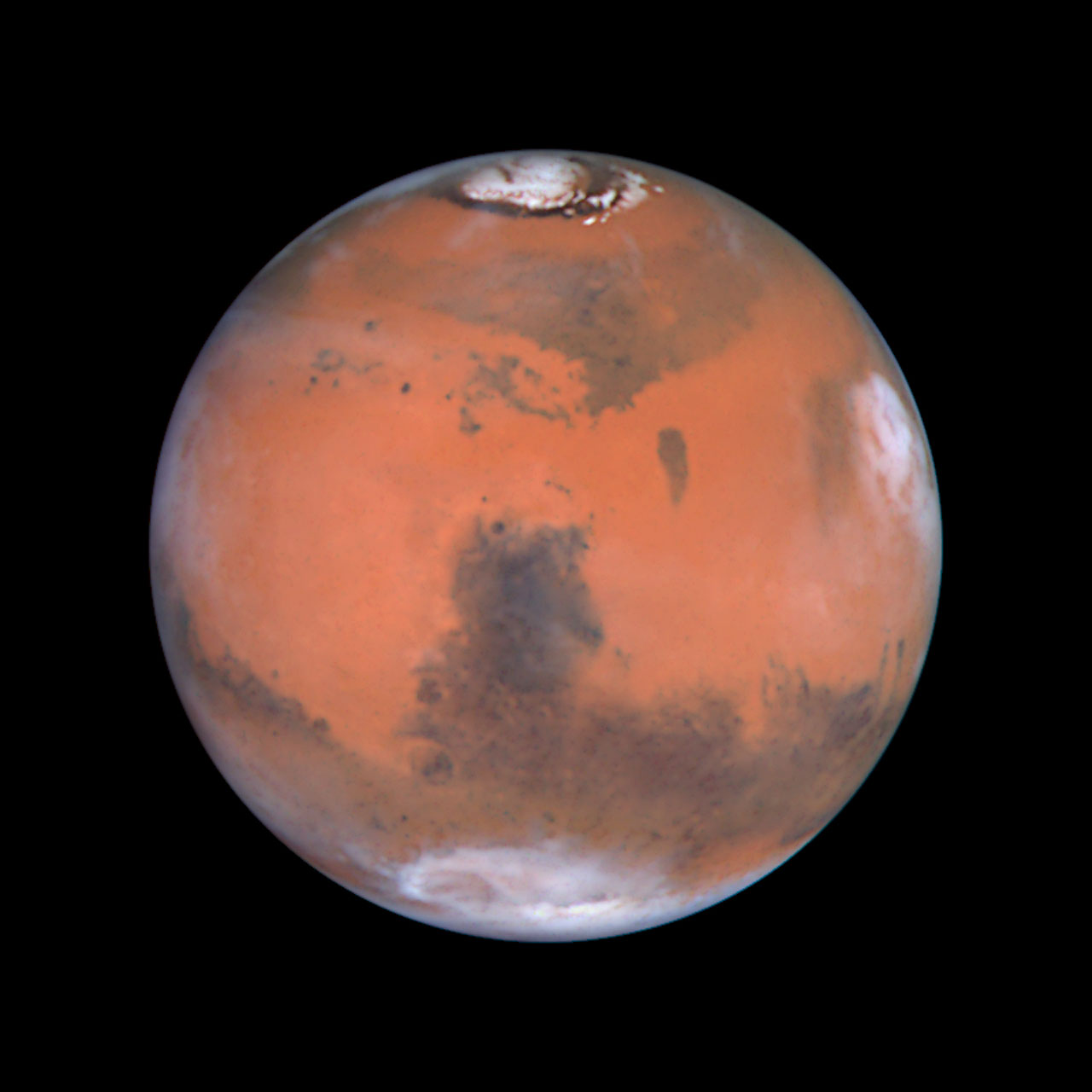

Lorsque Mars est au plus près de la Terre, la planète offre donc un diamètre apparent plus grand, ce qui permet d’obtenir des images beaucoup mieux résolues. Cette année, le diamètre angulaire de 24 secondes d’arc permet ainsi d’obtenir une image de l’ordre de 50 par 50 pixels avec les télescopes installés au sol, contre 3.5 seconde d’arc et des images de 7x7 pixels quand Mars est au plus loin de la Terre.

Il faut toutefois noter que cette résolution de 50 pixels ne correspond qu’à 140 km à la surface de Mars, alors que les satellites en orbite autours de Mars obtiennent des images avec des pixels de l’ordre du mètre. Cette grande opposition n’est donc profitable que pour des instruments au sol qui ont des performances en spectroscopie et en sensibilité inégalées par les instruments spatiaux et qui peuvent ainsi détecter et cartographier des molécules atmosphériques invisibles aux satellites.

Un autre intérêt réside justement dans l’exploration spatiale de Mars, que ce soit par les satellites ou les rovers à la surface. Lorsque Mars est proche de la Terre, le débit de données est bien plus grand que lorsque Mars est loin de la Terre. Un peu comme pour nos téléphones portables : la communication est toujours plus mauvaises si on est loin d’une antenne-relais. La grande opposition de ce mois de juillet est donc une occasion unique pour les rovers et le satellites de prendre plein d’images et de spectres de Mars et de nous les envoyer très rapidement.

Mieux comprendre les satellites de Mars

Petits et rapides autour de Mars, ses deux satellites Phobos et Deimos (découverts en 1877) ont tout de suite intrigué les astronomes. Comment avaient-ils été formés ? Comment évoluaient-ils ? Des observations astrométriques suivies permirent de construire un modèle dynamique de leur mouvement.

C’est cependant seulement de nos jours que l’on comprend mieux ce système de satellites et les interactions avec la planète Mars : ils descendent lentement vers Mars et s’y écraseront bientôt (à l’échelle astronomique…). C’est l’accumulation et l’amélioration de la précision des mesures de positions des satellites qui a permis d’obtenir ce résultat.

En fait la difficulté vient de la proximité de Mars, très brillante, à côté de ces deux petits corps ténus. L’image ci-dessous montre une photographie réalisée en 1967 à l’aide d’un cache métallique (Nickel-chrome) qui occulte le disque brillant de Mars. Les satellites sont visibles et mesurables.

Ensuite, ce furent les observations CCD. Aujourd’hui, les sondes spatiales en orbite nous envoient des positions très précises de ces satellites mais c’est l’accumulation des données anciennes et nouvelles qui permet de détecter les effets cumulatifs d’accélération des satellites. Le catalogue de référence Gaia va permettre d’améliorer la précision des observations passées. Ainsi, les observations photographiques réalisées dans les années 1960 et ré-étalonnées avec les catalogues de référence modernes s’avèrent être plus précises que les observations réalisées par la sonde Mariner à la même époque.

A observer cette même nuit

La nuit du vendredi 27 juillet 2018 est spectaculaire car il y a aussi une éclipse totale de Lune !