Dans certaines conditions, le cœur des étoiles se contracte. Et lorsque cela se produit, il se met à tourner plus rapidement que les couches extérieures de l’astre. Mais l’étude des vibrations des étoiles, l’astérosismologie, a mis au jour un phénomène étonnant :

Le cœur de ces étoiles tourne finalement plus lentement que ce que les calculs prédisent. Pourquoi ?

Trois scientifiques français [1] , du CNRS à l’Observatoire de Paris - PSL, de l’Inria et de l’ENS-PSL ont étudié cette question et livrent leurs résultats dans un article publié dans la revue Science, le 20 janvier 2023.

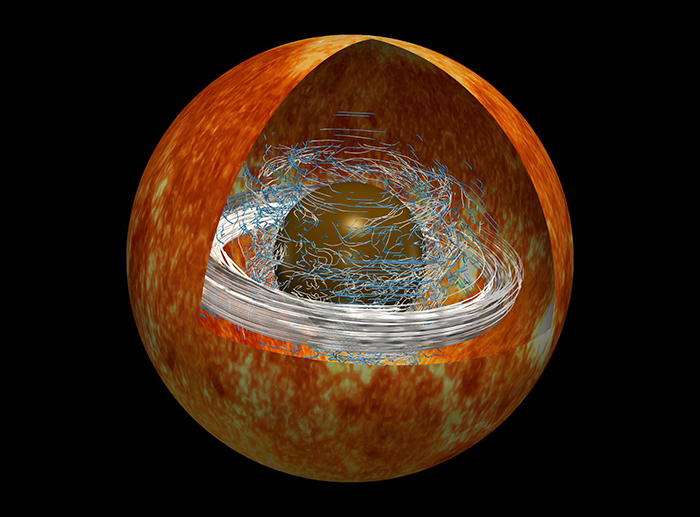

Leurs simulations numériques qui modélisent l’écoulement de plasma dans les couches profondes d’une étoile ont montré que ce ralentissement du cœur peut être produit par un champ magnétique interne. Plus précisément, l’écoulement du plasma peut amplifier un champ magnétique jusqu’à ce que celui-ci engendre de forts mouvements turbulents. Ces turbulences pourraient amplifier encore le champ magnétique jusqu’à provoquer un ralentissement du cœur de l’étoile.

Les résultats obtenus avec les simulations de l’équipe de recherche sont d’ailleurs en accord avec les observations astérosismologiques de nombreuses étoiles. Les simulations montrent par ailleurs que ce champ magnétique serait occulté par les couches extérieures de l’étoile, ce qui explique qu’aucun champ magnétique du genre n’ait encore été mesuré avec les techniques actuelles.

__________________________________

[1] Ces recherches ont été menées au Laboratoire d’étude du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphères (Observatoire de Paris – PSL/CNRS/CY Cergy Paris Université/Sorbonne Université), au Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné (CNRS/Université Côte d’Azur/Inria) et au Laboratoire de physique de l’ENS (CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Université/Université Paris Cité).