Depuis son lancement en 2016 à l’initiative de chercheurs de l’Observatoire de Paris, du Muséum National d’Histoire Naturelle, de l’Université Paris-Saclay et de l’OSU Pythéas, le réseau FRIPON compte désormais 100 caméras sur le sol français financées par l’ANR. Le but est de détecter les bolides pouvant produire des météorites, de calculer leurs orbites et leurs zones de chute.

En trois ans et demi, FRIPON a essaimé à travers toute l’Europe, c’est maintenant une fédération de réseaux nationaux comme au Royaume Uni (SCAMP), en Roumanie (MOROI) ou en Allemagne...

La gestion des données (stockage et détection) est réalisée par l’OSU Pythéas de Marseille.

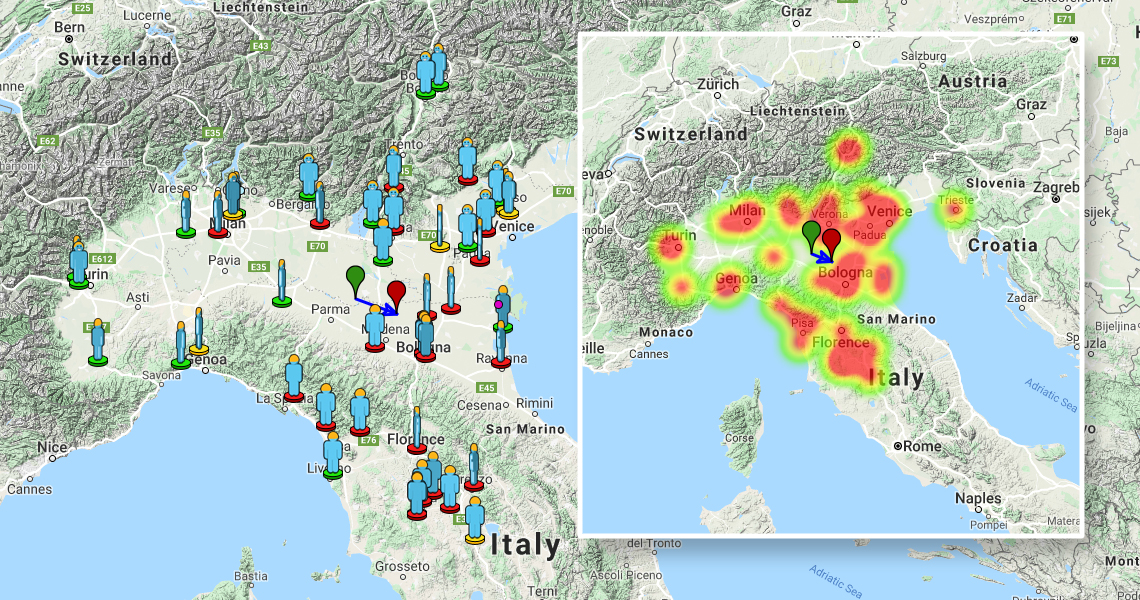

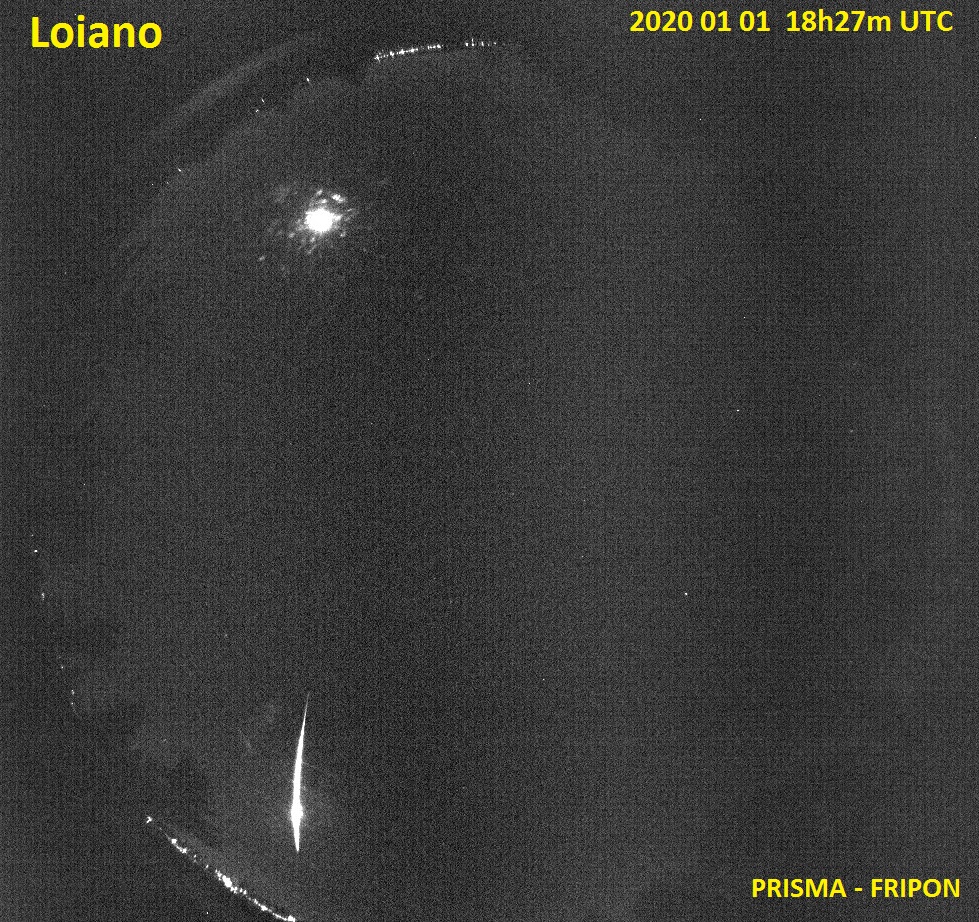

L’événement du 1er janvier 2020 a été détecté par huit caméras du réseau italien PRISMA géré par l’INAF (Institut national d’Astrophysique).

Depuis trois ans, le réseau a détecté d’autres phénomènes susceptibles d’être à l’origine de météorites. Celles-ci trop petites (Sceautres le 27 février 2019) ou tombées dans l’eau (8 septembre 2019) n’ont pas été récupérées.

C’est donc la première météorite retrouvée du réseau à la grande satisfaction des trois scientifiques porteurs du projet FRIPON : François Colas, astronome à l’Observatoire de Paris, Brigitte Zanda, météoritologue au Muséum national d’histoire naturelle et Sylvain Bouley, maître de conférences à l’Université de Paris-Saclay.

Une cinquantaine de témoins ont rempli en ligne le formulaire de signalement de bolide, mis à disposition par l’American Meteor Society et ses partenaires : l’International Meteor Organization et PRISMA (Italie).

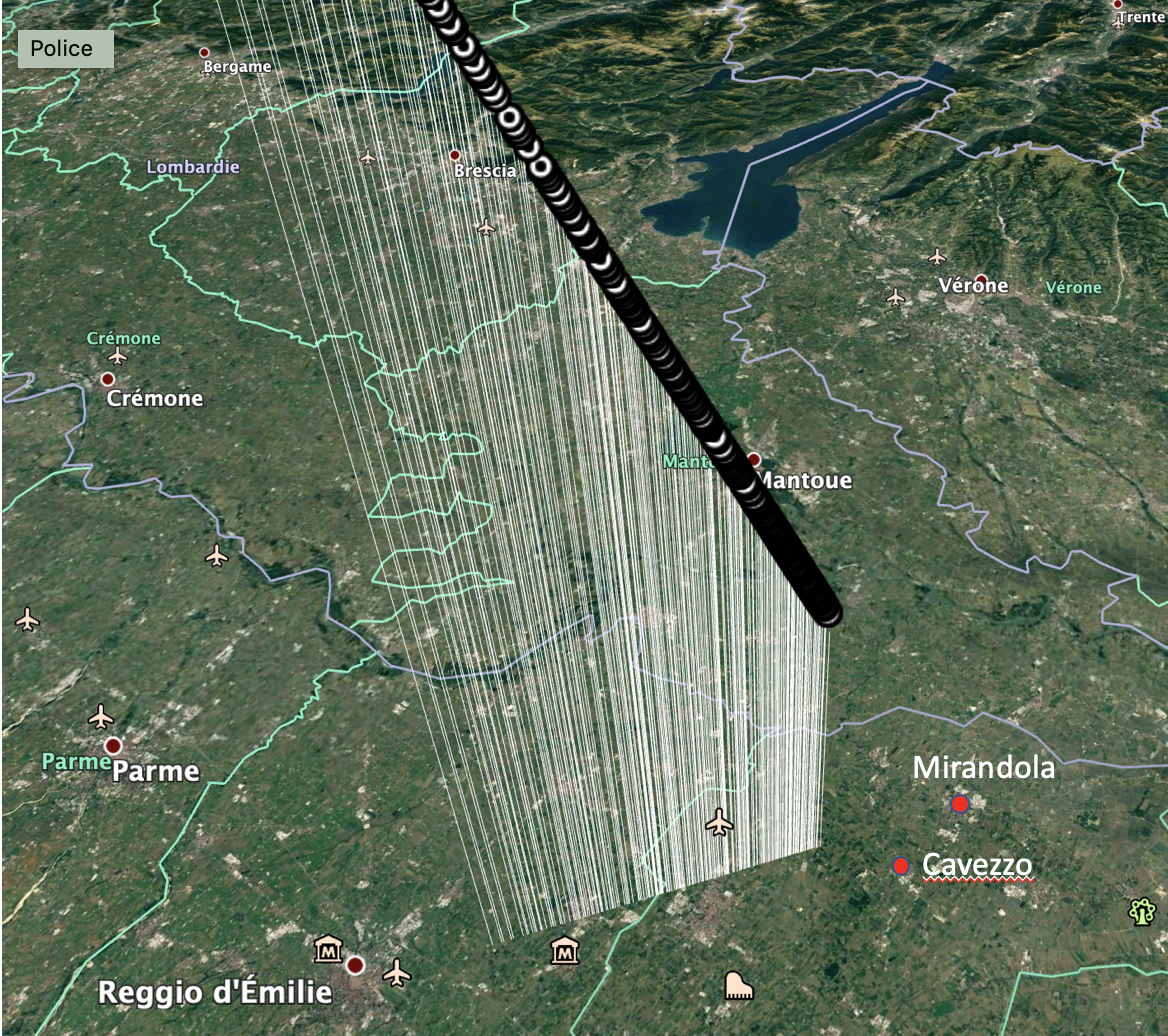

Ces signalements ont permis la détermination d’une première estimation de trajectoire du bolide qui indiquait une chute possible aux environs de la ville de Cavezzo dans la province de Modène.

Notons que la trajectoire obtenue par le réseau FRIPON/PRISMA a confirmé (et précisé) celle recueillie par les témoignages. Les données des caméras FRIPON-PRISMA ont permis en plus de calculer l’orbite et la zone de chute des objets.

Deux fragments d’une masse totale de 55 g ont été trouvés par un promeneur à 200 m de la zone de chute calculée, près de Cavezzo.

Cette découverte est importante car elle prouve l’utilité du programme de sciences participatives indispensable pour la recherche sur le terrain. Il tombe chaque année une dizaine de météorites sur le sol français. Leur analyse apporte des renseignements très précieux sur l’origine du Système solaire, sa composition ainsi que sur l’évolution des planètes, notamment la Terre. L’étude pétrologique est en cours à l’Université de Florence.

Pour suivre l’actualité du projet et participer à la recherche scientifique autour des météores et des météorites, inscrivez-vous sur le site FRIPON/Vigie-Ciel : vigie-ciel.org