On sait depuis l’avènement de l’ère spatiale que la relation entre l’activité solaire et l’étendue et l’intensité des aurores polaires sur Terre s’établit par l’intermédiaire du plasma et du champ magnétique du vent solaire. L’interaction entre le vent solaire et la magnétosphère a lieu à la frontière entre les lignes de champ magnétique terrestre fermées et celles qui sont ouvertes sur le milieu interplanétaire. Cette interaction prend la forme de reconnections magnétiques entre les champs terrestre et solaire. Il en résulte une activité magnétosphérique - et donc une activité aurorale - permanente, d’assez faible niveau, située essentiellement du côté nuit. Lorsque l’arrivée d’un choc interplanétaire comprime brutalement la magnétosphère, l’équilibre du plasma magnétosphérique est affecté, et les précipitations de particules chargées énergétiques s’intensifient et s’étendent vers les basses latitudes : c’est un orage géomagnétique accompagné d’aurores très brillantes et très étendues. On connait aussi depuis les missions Voyager l’existence d’aurores permanentes sur les planètes (magnétisées) Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et on sait qu’elles sont fortement corrélées aux fluctuations de vitesse, densité et pression du vent solaire. Mais on n’avait jamais pu jusqu’ici observer directement l’équivalent d’un orage géomagnétique en réponse au passage d’un choc interplanétaire. On ignorait donc si un choc garde intactes ses propriétés d’interaction avec les magnétosphères lors de sa propagation à travers le système solaire, et si la nature de l’interaction est la même pour toutes les planètes magnétisées.

Depuis 1992 pour Jupiter, et 1996 pour Saturne, R. Prangé et L. Pallier observent les aurores planétaires avec le télescope spatial Hubble (HST). Les images prises en ultraviolet lointain à très haute résolution spatiale (1 pixel 75 km sur le disque de Jupiter et 150 km sur celui de Saturne) permettent une étude très précise de la morphologie des aurores et de sa variabilité. Les aurores de Saturne obtenues pendant plusieurs années se sont révélées assez simples, consistant en un anneau brillant autour de chaque pôle (comme sur le Terre) avec une asymétrie matin-soir en latitude et en intensité. Le 7 décembre 2000 par contre, cet anneau, plus intense qu’à l’habitude, se double d’une région active très brillante à plus haute latitude sur la calotte polaire. Le lendemain, tout est rentré dans l’ordre (figure 1). On soupçonne alors qu’il s’agit de la première observation d’un orage magnétique sur Saturne. Mais aucune sonde spatiale ne se trouve alors à proximité immédiate de Saturne pour y mesurer l’état du vent solaire et confirmer cette hypothèse.

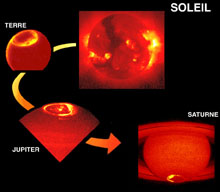

Épaulée par un collègue américain qui développe un code magnétohydrodynamique (MHD) de propagation du vent solaire depuis la Terre jusqu’à plusieurs UA, l’équipe du LESIA tire parti de la conjonction planétaire exceptionnelle au moment de ces observations : le Soleil, la Terre, Jupiter et Saturne étaient alors presque alignés, et des mesures des paramètres du vent solaires ont été réalisées un peu en amont de Jupiter par la sonde Cassini (en route vers Saturne). Le "même vent solaire" rencontrait donc successivement les trois planètes, comme le montre le graphe ci-contre, et la validité du modéle MHD pouvait être testée en comparant ses extrapolations aux mesures faites par Cassini à 5 UA du Soleil. Les conclusions sont résumées par la figure 2 : une série de d’éjections de matière coronale solaire (CME) observée par SOHO a généré une série de chocs dans le vent solaire, mesurés deux jours plus tard par WIND et ACE près de la Terre. A la distance de Jupiter, après 15 jours de propagation, ces chocs fusionnent en un choc plus étendu (comme simulé par le code MHD et mesuré par Cassini). Un mois plus tard, ce choc atteint Saturne au moment de la violente perturbation aurorale, dont la nature d’orage magnétique est ainsi démontrée. La colonne de gauche de la figure 2 montre aussi que des orages magnétiques ont été déclenchés sur chacune des trois planètes successivement lors de l’interaction de ce choc avec leur magnétosphère. Enfin, on note des ressemblances entre les réponses aurorales de la Terre et de Saturne (intensification des aurores côté nuit, activation de lignes de champ magnétique ouvertes), mais aussi des différences (pas d’expansion de l’ovale auroral de Saturne, et asymétrie matin-soir) qui portent la signature des processus de couplage propre à chaque planète. On attend maintenant de la mission Cassini, en orbite autour de Saturne, une moisson de nouvelles données qui permettront de comprendre plus complètement les interactions vent solaire / magnétosphères planétaires à l’échelle du système solaire.

Référence

- An interplanetary shock traced by planetary auroral storms from the Sun to Saturn Renée Prangé, Laurent Pallier, Kenneth C. Hansen, Russ Howard, Angelos Vourlidas, Régis Courtin & Chris Parkinson Nature 432, 78 (2004) 4 November

Contact

- Renée Prangé (Observatoire de Paris, LESIA)