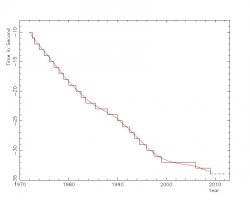

La rotation de la Terre, à l’origine de l’alternance entre le jour et la nuit, est irrégulière et ralentit lentement au cours du temps. Les marées provoquées par la Lune et le Soleil dissipent son énergie de rotation sur le long terme. À plus courte échéance, des variations aléatoires apparaissent au gré des mouvements atmosphériques, des variations saisonnières des calottes glacières, des mouvements du cœur interne, voire des séismes. Cette rotation par rapport à un référentiel fixe défini par des quasars, moyennant quelques corrections, définit le Temps Universel UT1, prolongation moderne du temps moyen de Greenwich GMT, désormais obsolète.

Depuis 1967, la seconde n’est plus calculée à partir du mouvement des astres mais en utilisant les propriétés de la matière, à savoir la tendance qu’ont les atomes à émettre un rayonnement avec une fréquence toujours identique lorsqu’ils changent de niveau d’énergie. C’est ainsi que l’on a défini la seconde du système international2.

C’est une composante du Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence - IERS, implantée à l’Observatoire de Paris au sein du SYRTE, qui mesure les variations de l’orientation de la Terre et qui est donc responsable de la prédiction et de l’annonce de ces secondes intercalaires.

Cette décision est ensuite mise en œuvre par les autorités internationales et nationales responsables de la diffusion du temps. Pour la France, c’est le LNE-SYRTE4 qui est chargé de cette mission. Cette autre composante du SYRTE fabrique le Temps Universel Coordonné3 de l’Observatoire de Paris - UTC(OP). Cette référence de grande précision est utilisée par l’horloge parlante de l’opérateur Orange, hébergée à l’Observatoire de Paris, pour diffuser le temps légal français ; on peut l’écouter en composant le 36 99. Le temps légal basé sur UTC(OP) est également diffusé de manière transparente par encodage sur l’onde porteuse de France Inter, afin qu’il puisse être utilisé à tout moment par des laboratoires, des industriels, des collectivités... partout en France métropolitaine5.

La recherche d’une précision toujours plus grande est motivée par des applications très concrètes comme le GPS, et d’autres plus théoriques en physique fondamentale et en astronomie. Les dernières générations d’horloges, développées au SYRTE, utilisent des atomes de strontium refroidis par laser et permettront d’atteindre prochainement une précision de 10-17 sur la fréquence de l’horloge, soit une erreur d’une seconde au bout de 3 milliards d’années !

Le maintien de la seconde intercalaire est aujourd’hui discuté. Son implémentation dans les systèmes informatiques n’a pas encore été totalement résolue et standardisée, du fait de son imprévisibilité et sa rareté (après 2005 et 2008, ce sera la 3e seconde ajoutée depuis 1999). Depuis 1972, 24 secondes intercalaires ont été introduites et aucun incident sérieux n’a cependant été constaté.

En plus d’un écart d’une heure au bout de 500 ans, la plus spectaculaire conséquence de sa suppression serait, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, de découpler totalement l’heure des mouvements célestes.

Son sort sera décidé lors de la prochaine conférence mondiale des radiocommunications organisée par l’UIT - Union Internationale des Télécommunications. Rendez vous en 2015, à plus ou moins quelques secondes.

Notes

1Le SYRTE est un département scientifique de l’Observatoire de Paris et une unité mixte de recherche entre l’Observatoire de Paris, le CNRS et l’Université Pierre et Marie Curie.

2 Jusqu’en 1956, l’unité de seconde était définie comme la 86 400e partie d’un jour solaire moyen de l’année 1900. Aujourd’hui, elle se définit comme 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133.

3 Le Bureau International des Poids et Mesures - BIPM, organisme international situé à Sèvres, est chargé du calcul de l’UTC à l’échelle de la planète. Il s’agit d’une échelle de temps dite « papier », calculée et diffusée avec un délai d’un mois. Tous les pays doivent donc réaliser une version de l’UTC disponible en temps réel. Pour la France, cette référence est le Temps Universel Coordonné réalisé à l’Observatoire de Paris - UTC(OP).

4 Un contrat cadre entre le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais - LNE, l’Observatoire de Paris, le CNRS et l’Université Pierre et Marie Curie crée, au sein du SYRTE, le LNE-SYRTE, laboratoire chargé de réaliser et de mettre à disposition les références nationales pour la métrologie du temps et des fréquences.

5 Un partenariat entre la Chambre Française de l’Horlogerie et des Microtechniques - CFHM et le LNE gère ce moyen de diffusion du temps légal.

Figure 3 : Gradient du profil radial du signal à 21 cm, à z=11.05, pour une simulation de 280 Mpc comobiles de côté. La courbe noire se réfère à la première source apparaissant dans la simulation, sans ajout de bruit instrumental. La courbe rouge se rapporte à la même source, mais après avoir ajouté du bruit. Quant à la courbe bleue, c’est celle du gradient du profil lorsque toutes les sources de la simulation ont été sommées ensemble. Cette méthode de moyenne est efficace, puisqu’elle permet de mettre en évidence les horizons Lyman-delta et Lyman-epsilon (pics du gradient, indiqués par des flèches), alors que ceux-ci ne sont pas détectables sur les profils individuels, bruités ou non.

|

| Télécharger ce communiqué au format pdf |

| Il accompagnait la visite de presse du mardi 26 juin 2012 à l’Observatoire de Paris. |

![<multi>[fr]pdf[en]pdf</multi>](IMG/gif/pdf.gif)