Par Johan Mazoyer, chargé de recherche CNRS au LESIA (Observatoire de Paris/PSL) depuis 2020, travaillant à la fois dans l’instrumentation astronomique et l’observation pour l’étude des exoplanètes et des disques de débris. Ses recherches en instrumentation portent sur le développement de méthodes optiques et d’imagerie pour faire de ce type d’observations une réalité. En parallèle, il analyse des images de disques de débris (analogues de la ceinture de Kuiper) à partir d’instruments actuels au sol et dans l’espace, pour comprendre les dernières étapes de la formation et de l’évolution de systèmes exoplanétaires.

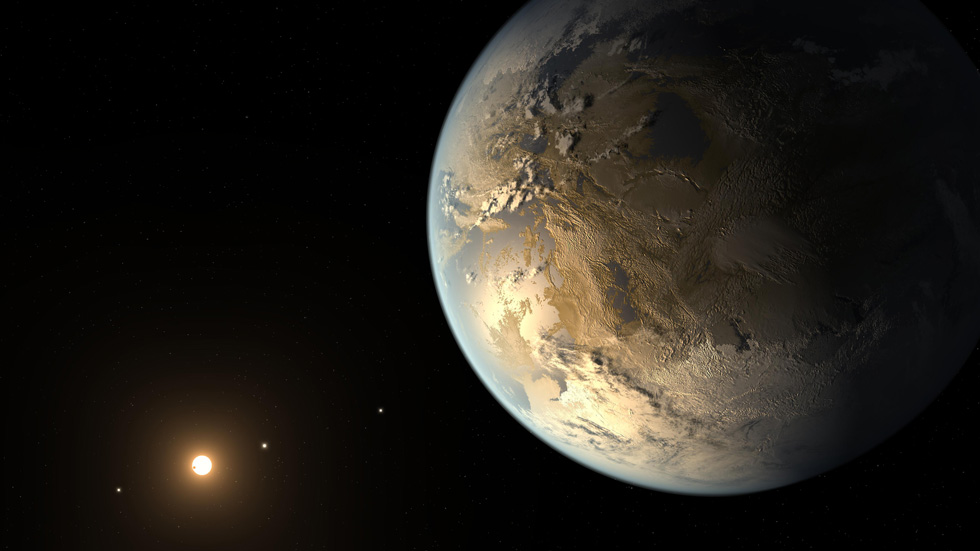

Avec cent milliards d’étoiles seulement dans notre propre galaxie, il est bien légitime de nous demander si nous sommes seuls dans l’Univers. Plus de 4 500 planètes ont été découvertes à ce jour autour d’autres étoiles (on parle d’exoplanètes), mais seule une poignée a été imagée directement. L’observation par imagerie directe permet la détection de la lumière réelle des exoplanètes, produisant de vraies images d’autres systèmes planétaires. L’accès direct à la lumière de ces objets ouvre aussi la voie à la détection de signes de vie sur ces exoplanètes : à l’instar des analyses spectroscopiques d’usage courant sur la Terre, se développe l’analyse spectroscopique des atmosphères planétaires pour y identifier des marqueurs biologiques... mais en procédant à des centaines d’années-lumière de distance !

En parallèle de ce défi instrumental, la recherche théorique doit aussi répondre à la question : à quoi ressemble l’atmosphère d’une planète habitée ?